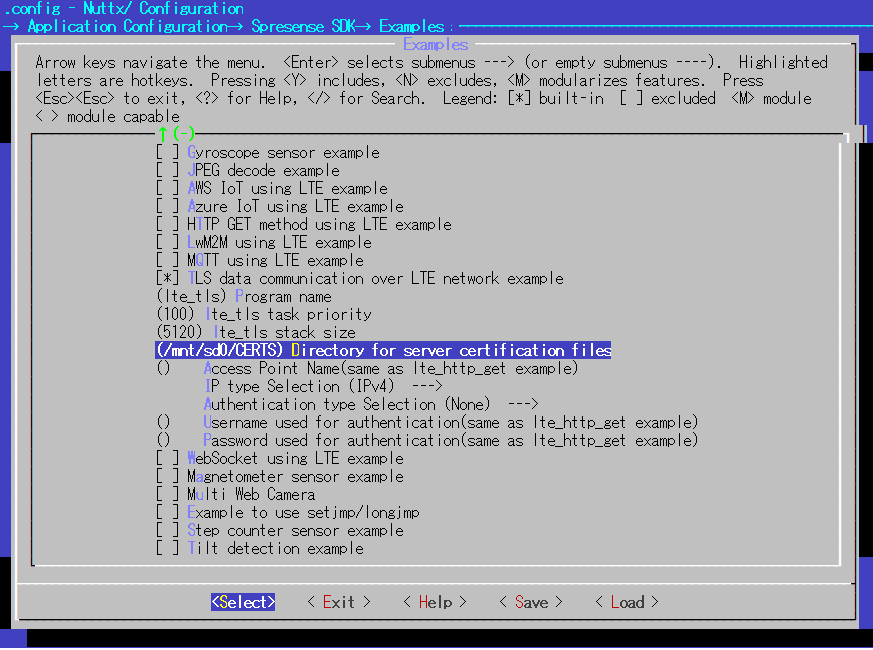

1. Examples 一覧

Spresense SDKでは、NuttShell の Built-in コマンドとして各種 Example を用意しています。

SDK v2.0 以降から NuttX オリジナルのアプリケーションも Examples に追加されています。

(SDK v1.x 以前のバージョンのチュートリアルは こちら を参照してください)

|

初めてビルドする方は、はじめにスタートガイドを参照してください。 コンフィグレーションの方法や、ビルドしたプログラムを実行する手順についての詳しい説明があります。 |

1.1. SDK examples

| カテゴリ | Example名 | 説明 |

|---|---|---|

Multi-IMU Add-on |

Multi-IMU アドオンボードの基本的な使い方を示すサンプルです。 |

|

Peripheral |

||

GPS (GNSS) |

||

GNSS 評価用のサンプルです。 |

||

GNSS PVTログを出力するサンプルです。 |

||

AudioLite |

||

Audio |

||

オーディオのパススルー機能を用いて、マイク入力、スピーカ出力、I2S入出力を使用したサンプルです。 |

||

PCMデータをキャプチャするサンプルです。 |

||

オーディオビープ音を再生するサンプルです。 |

||

オーディオのデュアルデコード再生のサンプルです。 |

||

オブジェクトインターフェース層を用いたオーディオプレーヤーのサンプルです。 |

||

オブジェクトインターフェース層を用いたオーディオレコーダーのサンプルです。 |

||

オブジェクトインターフェース層を用いたPCMキャプチャのサンプルです。 |

||

低遅延で音声エフェクトを行うサンプルです。 |

||

ASMP |

ASMPフレームワークによるマルチコアを使用したサンプルです。 |

|

マルチコアを使用して素数計算を行うサンプルです。 |

||

マルチコアを使用してFFT演算を行うサンプルです。 |

||

Sensor |

加速度センサからセンサ情報を取得するサンプルです。 |

|

ジャイロセンサからセンサ情報を取得するサンプルです。 |

||

照度センサからセンサ情報を取得するサンプルです。 |

||

地磁気センサからセンサ情報を取得するサンプルです。 |

||

気圧センサからセンサ情報を取得するサンプルです。 |

||

近接センサからセンサ情報を取得するサンプルです。 |

||

カラーセンサからセンサ情報を取得するサンプルです。 |

||

加速度センサを使用して傾き検出を行うサンプルです。 |

||

SCUによるデシメータ機能を使って間引き処理を行うサンプルです。 |

||

加速度センサによる歩数計及び行動認識を行うサンプルです。 |

||

Camera |

||

JPEG |

||

DNN |

DNN Runtime機能を使用して、数字認識を行うサンプルです。 |

|

LTE |

||

DigitalFilter |

||

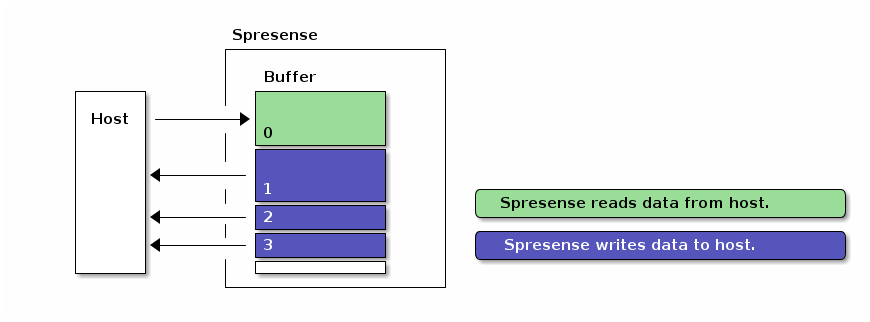

HostIF |

||

FW Update |

||

ELTRES |

||

FileSystem |

||

Others |

setjmp()/longjmp() 関数を使用したサンプルです。 |

2. Multi-IMU Add-on チュートリアル

2.1. cxd5602pwbimu_logger サンプルアプリケーション

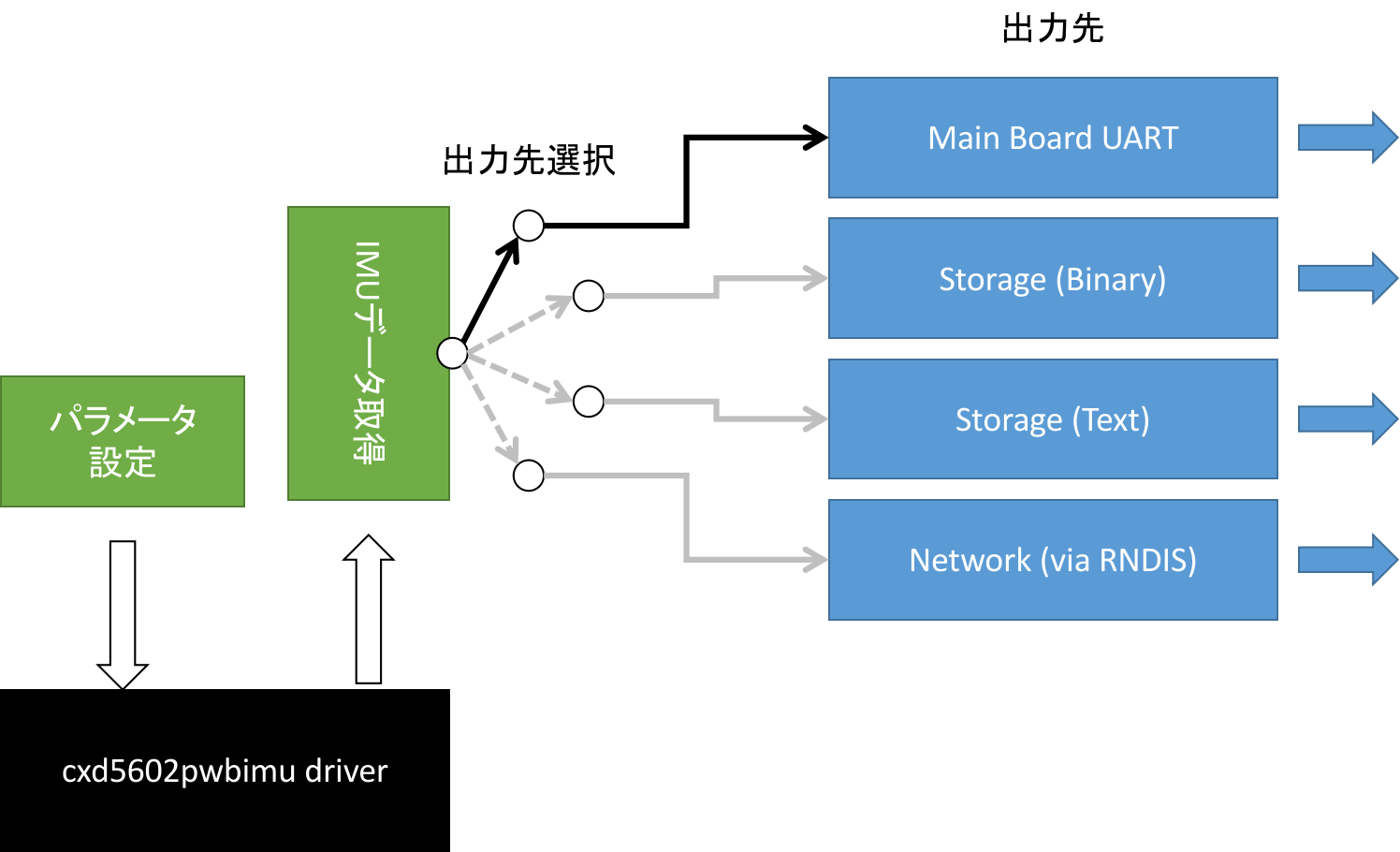

この章では、cxd5602pwbimu_logger(以降 logger)に関するサンプルアプリケーションの動作手順について説明します。 このサンプルはSpresense マルチIMU Add-onボードを用いて、6軸のIMUデータをログすることが出来るシンプルなサンプルコードです。

2.1.1. 必要な機材

-

Spresense Mainボード

-

Spresense マルチIMU Add-onボード

また、拡張ボードのUSBを使うことで、RNDISによるTCP/IPネットワークを介したログデータ取得も可能です。

2.1.2. アプリケーションの概略

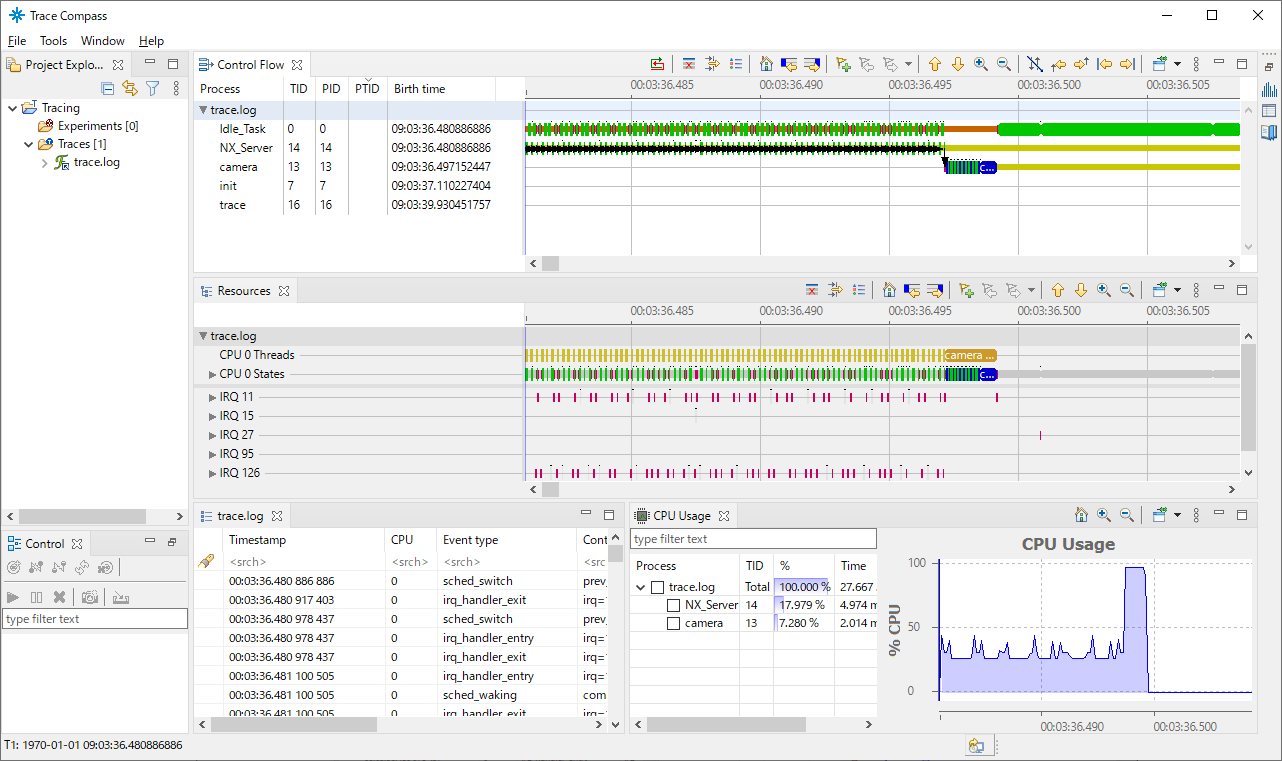

このサンプルの構造はIMUボードの設定を行い、取得した6軸IMUデータを指定された出力先に出力します。

このサンプルのコマンド引数の仕様は以下のようになります。

Usage: nsh> pwbimu_logger ([-s] <rate>) ([-a] <acc range>) ([-g] <gyro range>)

([-f] <fifo num>) ([-o] <out dev>) ([-d]) ([-h])

-s: Sampling Rate 1920, 960, 480, 240, 120, 60, 30, 15

-a: Accel Range 16, 8, 4, 2

-g: Gyro Range 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125

-f: Fifo size 4, 3, 2, 1

-o: Output Device 'uart', 'net', /path/to/file.bin, /path/to/file.txt

-d: Force print the data to UART

-h: Show this help

-s / -a / -g / -f でIMUの各種設定変更が可能で、-oで出力デバイスを選択することが出来ます。

| 指定内容 | 出力先 | 説明 |

|---|---|---|

-o uart |

Spresense MainボードのUSB/UARTポート |

メインボードについているUSB端子からログデータをテキスト表示で出力します。 |

-o net |

Spresense拡張ボードのUSBポート |

拡張ボードのUSBをRNDISとして使用して、 |

-o /path/to/file.bin |

Spresenseについているストレージ |

Pathで指定されるフォルダ内に任意のファイル名でログデータを保存します。 ファイル拡張子が |

-o /path/to/file.txt |

Spresenseについているストレージ |

Pathで指定されるフォルダ内に任意のファイル名でログデータを保存します。 ファイル拡張子が |

2.1.3. ソースコード

このサンプルのソースコードは、 examples/cxd5602pwbimu_logger 以下にあります。

ディレクトリの中のファイル構成は以下のようになります。

── Kconfig ├── Make.defs ├── Makefile ├── cxd5602pwbimu_logger_main.c ├── log_server.c ├── log_server.h ├── pc_tools/ │ ├── gyrocompass/ │ │ ├── gyrocompass.py │ │ ├── imu_data_plotter.py │ │ └── sample_data/ │ └── log_receiver/ │ ├── Makefile │ └── log_receiver.c └── server_conf.h

主要なファイル・フォルダの概要は以下の通りです。

| ファイル・フォルダ名 | 概要 |

|---|---|

cxd5602pwbimu_logger_main.c |

サンプルコードのエントリポイント |

log_server.c |

RNDISでUSB経由でデータを送信する際のサーバープログラム |

pc_tools/log_receiver/ |

ネットワーク経由でデータを受信するためのPC側のクライアントプログラムのフォルダ |

pc_tools/gyrocompass/ |

ログしたIMUデータを用いて方位を算出するPC側のオフラインツールのフォルダ |

2.1.4. ビルド手順

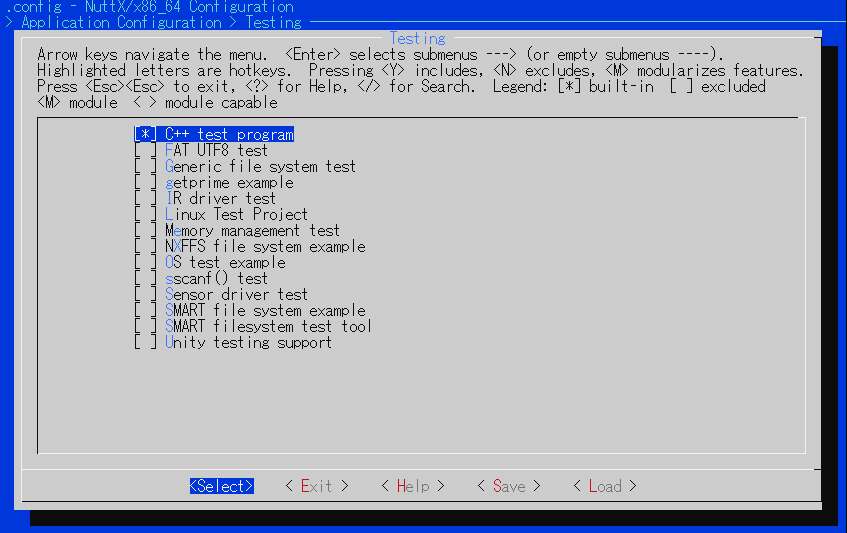

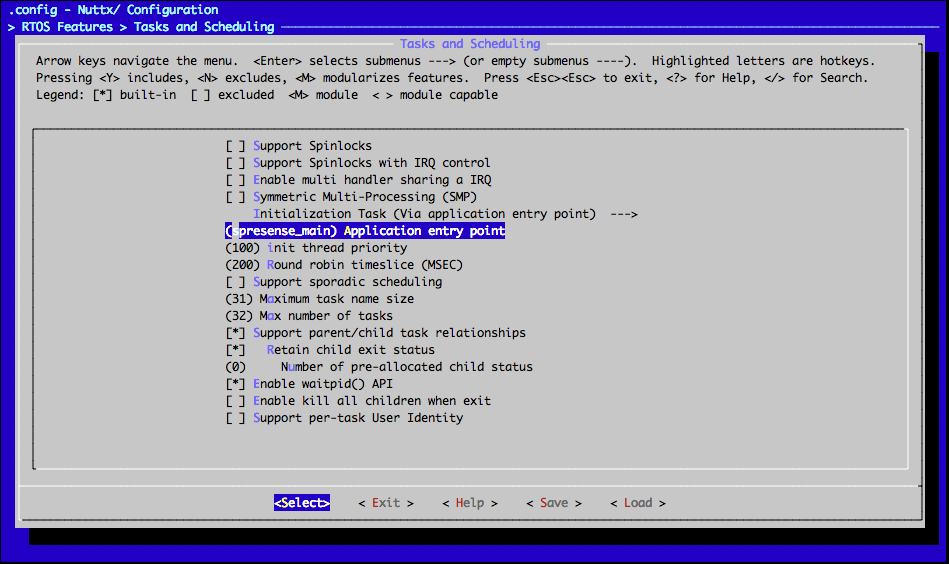

ここでは、CLI版を使ったビルド手順について記載します。

IDE版でも同じコンフィグレーションを選択することでVSCode上でアプリをビルドすることが出来ます。

-

sdkディレクトリへ移動します。なお、

build-env.shスクリプトを読み込むことで、このあと使用するコンフィグレーションツールのTab補完機能が有効になります。cd spresense/sdk source tools/build-env.sh

-

コンフィグレーションとビルドを行います。

引数に

examples/cxd5602pwbimu_loggerを指定してコンフィグレーションを実行します。

ビルドに成功するとsdkフォルダ直下にnuttx.spkファイルが生成されます。make distclean tools/config.py examples/cxd5602pwbimu_logger make ..... ..... LD: nuttx Generating: nuttx.spk tools/cxd56/mkspk -c2 nuttx nuttx nuttx.spk; File nuttx.spk is successfully created. Done.

-

nuttx.spkを Spresense ボードへ書き込みます。ビルドが無事に完了すると sdk フォルダの中に nuttx.spk というファイルが生成されるので、これをターゲットのSpresenseに書き込みます。 この例では シリアルポートとして /dev/ttyUSB0 を、書き込み速度の baudrate として 115200 bps を設定しています。

tools/flash.sh -c /dev/ttyUSB0 -b 115200 nuttx.spk gt;> Install files ... install -b 115200 Install nuttx.spk |0%-----------------------------50%------------------------------100%| ###################################################################### 214320 bytes loaded. Package validation is OK. Saving package to "nuttx" updater# sync updater# Restarting the board ... reboot

2.1.5. 動作確認

nuttx.spk の書き込み後ターミナルソフトでSpresenseに接続すると、 nsh> プロンプトが表示されます。

コマンド仕様 にしたがって、本サンプルを実行します。

下記の例は、 960Hz / 4G / 1000 deg per sec / FIFO 4段 / 出力先MainボードUART で実行しています。

nsh> pwbimu_logger -s 960 -a 4 -g 1000 -f 4 -o uart Start IMU Data logging: Rate:960 Accel DRagne:4 Gyro DRange:1000 Fifo:4 Outdev:uart 00230827,41cec500,39f2b880,b926f518,b99fdd76,be0ac2bd,bf85487a,411baa8d 00235899,41ced800,38da25e9,38e20bcf,b9d1b5c0,be08e7ae,bf852483,411bcc60 0023a8fe,41ced500,b85637f4,371dcd80,b9e589c2,be080f02,bf84aa90,411bad3d 0023f973,41ced500,3916309c,b883b1f5,b9b39ddb,be03efce,bf852eaa,411be37b 002445b3,41ced500,39a38528,b9654af0,b9db5767,be06ab9d,bf84784a,411bb768 002490c5,41ced500,39d591b8,3899b8a6,ba3ea809,be0629ef,bf839e72,411b9815 0024dc31,41ced500,39b67034,b8846907,b9da769c,be034128,bf8480dd,411bb6df 00252770,41ced500,39a5e8c4,3954ac52,b9dbf39b,be08313e,bf835752,411b9ef4 0025780a,41ced500,383875a5,ba2ce9be,ba105c5e,be04c7db,bf8342ae,411b9404 0025c86e,41ced500,b894b1a9,b9001896,b9db6c93,be05f58c,bf8370fa,411ba475 002614db,41ced500,39846597,b9a4b5f6,ba2ee01d,be071541,bf8307d2,411bb3ac 00265a1c,41ced500,b906f97e,b9c343cc,ba2e7e3a,be0b204f,bf8370c4,411bc532 0026a5f0,41ced500,b898a5f5,b9cc08ca,b9ef33e7,be0a75b2,bf824460,411baa2c 0026f662,41ced500,39ae8568,b7fd1504,ba2a6df5,be086eb9,bf82b6b0,411bcf5e 002746df,41ced500,39fe094a,39649b9a,ba2a3595,be0a2174,bf821a56,411be3a8 00279761,41ced500,398fb2e6,388b681e,b9dabfdf,be0cd17b,bf824cb1,411be711 0027dddc,41ced500,b97e049f,39a4ba36,b9ed7aa2,be0b5a57,bf82916c,411bf2cc 00281cfa,41ced500,39133406,39ebb6e3,ba01fc88,be0a5380,bf8199c7,411bded8 00286243,41ceeb00,b908f725,392e1b7e,ba517754,be0ace2e,bf818169,411bc4da

pwbimu_loggerアプリを停止したい場合、

ログが出力されている状態で、 q キーを入力することで、停止させることが出来ます。

データは、左から、

-

タイムスタンプ(19.2MHzのカウンター値)

-

温度

-

ジャイロX

-

ジャイロY

-

ジャイロZ

-

加速度X

-

加速度Y

-

加速度Z

という並びとなっており、すべて16進数で出力されます。

なお、タイムスタンプ以外は、単精度浮動小数点値(32bit float値)を16進数で表示しています。

2.1.6. RNDISによるネットワーク出力

このサンプルアプリはRNDISを用いて拡張ボード側のUSBからRNDISに対応したPCに接続することで、 RNDIS上のネットワークスタックを介してログデータを直接PCに転送し、PC側のツールを使って保存することが出来ます。 ubuntuは、RNDISを標準でサポートしています。以下HostPCにubuntuを使ってログデータの保存方法を説明します。

2.1.6.1. log_receiverのビルド

log_receiver は、PCからSpresense側で起動しているログサーバーに接続してSpresenseが出力する6軸IMUデータを保存するためのプログラムです。

そのビルド方法は、 examples/cxd5602pwbimu_logger/pc_tools/log_receiverディレクトリに移動し、そこでmakeコマンドを実行します。

cd examples/cxd5602pwbimu_logger/pc_tools/log_receiver make

ビルドが終わると、そのディレクトリに log_receiver というファイルが作成されます。

ls

Makefile log_receiver log_receiver.c

2.1.6.2. log_receiverのコマンド仕様

log_receiverは以下のような仕様で利用します。

Usage : ./log_receiver <ipaddr> <filename> (-d)

ipaddr はSpresenseボードのIPアドレスを設定します。

filename は受信したログを保存するファイル名を指定します。

-d はオプションとして、これを指定した場合、ファイルに保存している内容をubuntuのターミナルにも出力します。

2.1.6.3. 動作確認

まず、SpresenseのRNDISをubuntu上で認識させます。

拡張ボードのついたSpresenseに対して、メインボードと拡張ボード両方のUSBをubuntuに接続します。

その後、Spresenseのターミナルから、 コマンド仕様 にしたがって、

出力先に net を指定して実行します。

nsh> pwbimu_logger -o net Waiting for connection from a client Start IMU Data logging: Rate:960 Accel DRagne:16 Gyro DRange:500 Fifo:4 Outdev:net

これでSpresense側のでIMUを起動してログを出力するためのサーバーが動き出しました。

続いてPC側でSpresenseのログサーバーに接続し、IMUデータを受け取ります。

PC側でRNDISが認識されると、ネットワークデバイス (MAC Adddress a0:e0:de:ad:be:ef)が見えるようになります。

ifconfig

enxa0e0deadbeef: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 602

....

ether a0:e0:de:ad:be:ef txqueuelen 1000 (イーサネット)

....

このネットワークデバイス(上記では enxa0e0deadbeef )に対して、IP アドレスを設定します。

Spresense側は、 10.0.0.2/24で設定されているため、ここでは、 10.0.0.10/24で設定します。

(実行には、 sudo権限が必要です。)

sudo ifconfig enxa0e0deadbeef 10.0.0.10 netmask 255.255.255.0

ifconfigコマンドで設定を確認します。

enxa0e0deadbeef: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 602

inet 10.0.0.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255

ether a0:e0:de:ad:be:ef txqueuelen 1000 (イーサネット)

RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

TX packets 191 bytes 23317 (23.3 KB)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

これで準備は完了です。

先程ビルドした log_receiver を使って、IMUデータを取得します。

ubuntuのターミナルから以下のコマンドを実行します。

(わかりやすいように -d オプションを指定してコンソールに受信ログデータを出力しています)

./log_receiver 10.0.0.2 imudata.txt -d

0dafad20,420c9780,3c170e6e,bb1d8f78,b9ead762,be816710,3e4f2e76,41190466

0daff989,420c9780,3ba8ad58,3b866a96,3ac3324d,be91e9e3,3e95ac3c,411a7aaa

0db043f9,420c9800,bb72e621,3b4490c4,38c9062e,bee2d594,3e5b2832,411aba5c

0db08fc3,420c9800,bc1a8f74,bba6b5c8,3a848a01,beb19bb9,3e278639,411bfba8

0db0db06,420c9980,bc590c04,bc1beb3a,3ad37196,be210082,3e291c8f,411e3ed4

0db12669,420c9980,bc4f326e,bb9c0076,3a46f3de,be12236d,bc549aed,411e6fd1

0db171dd,420c9980,bb6e7f0d,3b930481,ba9b0c6e,be79df7e,bc74abde,411fb176

0db1bceb,420c9980,3be7d7e3,3bf3d1ec,b9390255,bea6fbaa,3cd79b87,411f3205

0db201f5,420c9680,3c809fb0,3b310cc1,38bc1796,beaf8bac,3dce3291,411ca509

0db24f62,420c9680,3c960b0f,bb1bb32e,37b6d8a8,be8e8b0a,3e8909de,411a70f1

0db29fcf,420c9680,3c2e203c,ba05a151,3b19d05e,be754f2c,3eaf7ca2,41196ae6

0db2f056,420c9400,bb636019,3a983828,3a862f6c,beaa0200,3e99315b,411a31d8

0db340be,420c9400,bc68a205,ba94e272,3926c134,be9ecb34,3e5f2db7,411d49d0

0db39142,420c9400,bca71720,bbaa222c,39b684c6,be6e6597,3d8ce3b7,41200324

0db3dbdd,420c9180,bc946f02,bbb03220,ba146bba,be3aedda,bd28bc44,4121b060

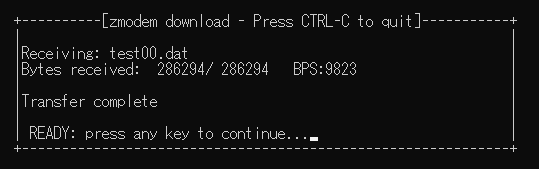

log_receiverはCtrl-Cで停止させます。

受信したデータが log_receiver コマンドで指定したファイルに保存されています。

(上記例では、 imudata.txt ファイル)

2.1.7. ログ取得したデータの利用 (Gyrocompass)

このサンプルでは、取得したIMUデータの使い方の1例として、Spresense マルチIMU Add-onの精度を活かした地球の自転を検出して方位を計算する、 gyrocompassをPC側のツールとして提供しています。

2.1.7.1. Gyrocompassツールの使い方

GyrocompassのツールはPython3のスクリプトとして提供しています。 その使い方は以下のようになります。

Usage $ python3 gyrocompass.py <data directory>

data directory は、IMUのログデータのファイルを保存しているフォルダパスを指定します。

結果は、コンソールに出力されるとともに、指定したフォルダの中に gyrocompass_result.csv というファイルで保存されます。

2.1.7.2. IMUデータを集める

このツールは3つ以上(6つ以上を推奨)の方向にSpresenseを向けた状態(それぞれ静止させた状態)で、IMUデータをロギングして、

それぞれのIMUデータファイルを .txt 拡張子で保存します。

各データファイルを適当なフォルダに格納し、そのフォルダ名を指定して上記の gyrocompass.py を実行することで、それぞれのファイルのときのSpresenseが向いていた方角を算出します。

なお、IMUデータを集める際には、USBのケーブルのテンション(応力)などが一定になるよう、各姿勢で同じ力がIMUボードにかかるようにしてください。

IMUボードにかかる応力などが毎姿勢で異なってしまうと正しく地軸の回転を検出することが出来ません。

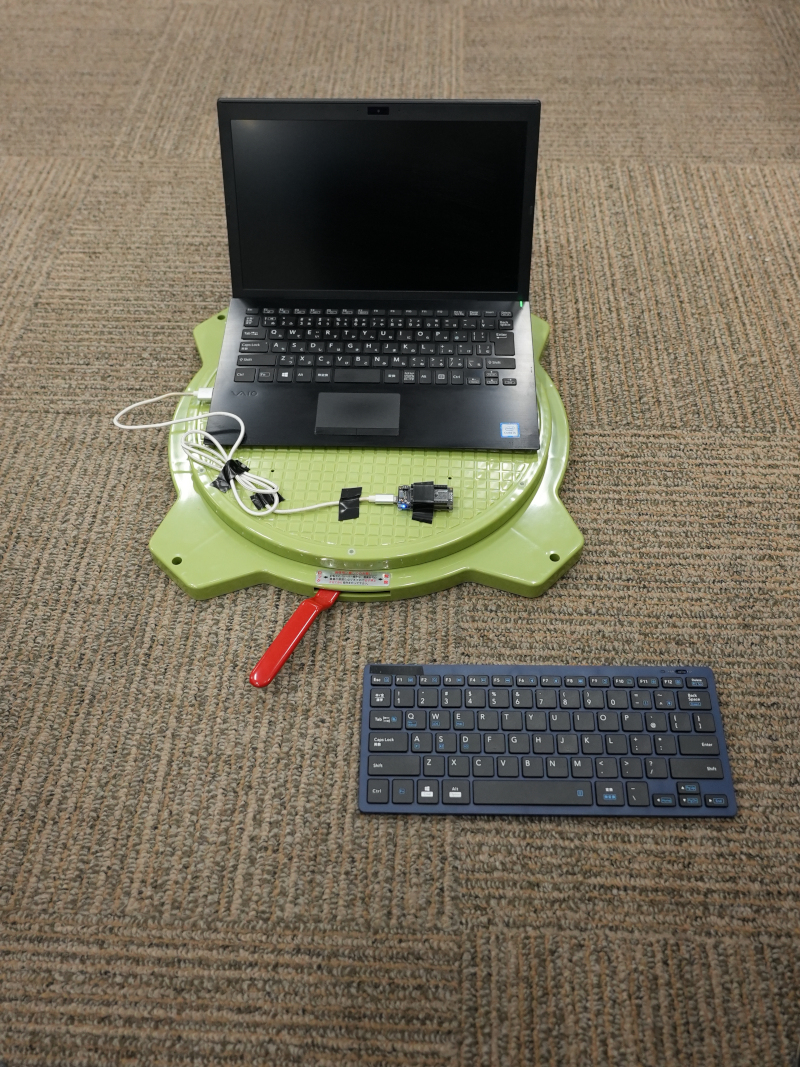

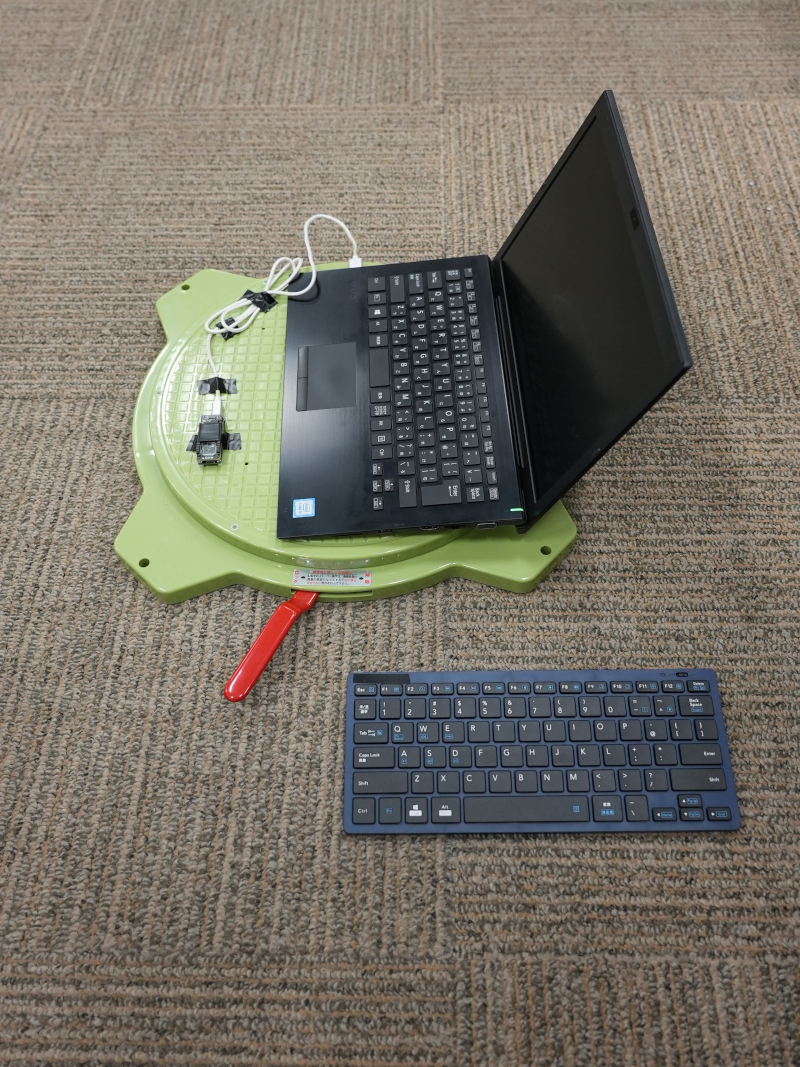

そのためデータを取る際には、ロギングするPCとあわせて回転テーブルなどに載せて、かつケーブルなどをテープで固定して測定を行うと正しい方位を算出しやすくなります。

ログの取得には、 cxd5602pwbimu_logger サンプルで、テキスト形式で保存したものを利用します。

コマンド仕様 参照。

2.1.7.3. データ取得の例

■ 1つめの姿勢

nsh> pwbimu_logger -o /mnt/sd0/position_1.txt

■ 90度回して2つめの姿勢

nsh> pwbimu_logger -o /mnt/sd0/position_2.txt

■ 更に90度回して3つめの姿勢

nsh> pwbimu_logger -o /mnt/sd0/position_3.txt

2.1.7.4. 取得したデータファイルに対してツールをかける

これらのファイルをSDCardから抜き出し、適当なフォルダに格納します。

以下の例では、 compass_test というフォルダに格納。

ls compass_test/

position_1.txt position_2.txt position_3.txt

gyrocompass.py を実行して各姿勢での方位を出力します。

python3 gyrocompass.py compass_test/

Reading files:

compass_test/position_2.txt

compass_test/position_1.txt

compass_test/position_3.txt

Calculating compass bearing....

compass_test/position_2.txt,98.37727384652486,東

compass_test/position_1.txt,358.3200783435309,北

compass_test/position_3.txt,186.6546925082866,南

Write this result in compass_test//gyrocompass_result.csv

上記の例では、SpresenseのX軸が真北を0度とした場合に、

1. position_1.txtを取ったときのSpresenseのX軸の向きが、358.32度でほぼ北を向いていた

2. position_2.txtを取ったときのSpresenseのX軸の向きが、98.377度でほぼ東を向いていた

3. position_3.txtを取ったときのSpresenseのX軸の向きが、186.65度でほぼ南を向いていた

という結果になります。

2.1.7.5. サンプルデータ

gyrocompass にはソニーで取ったサンプルのデータをコミットしています。

examples/cxd5602pwbimu_logger/pc_tools/gyrocompass/sample_data

ツールを試す際の参考にお使いください。

2.1.7.6. TIPS: IMUデータ可視化ツール

gyrocompass のフォルダには、 imu_data_plotter.py というスクリプトがあります。

こちらのツールは作成したログファイルをグラフ表示してpngファイルにするツールになります。

取得したデータを簡易的に見てみたい場合にご利用ください。

Usage $ python3 imu_data_plotter.py <data directory>

data directory の中にあるログファイル(拡張子 txt)をIMUのログファイルとして、

そのデータをプロットし、同名のファイルで拡張子がpngになったファイルを出力します。

2.2. ahrs_pwbimu サンプルプログラムの説明

本ドキュメントでは、ahrs_pwbimu_main.c の動作と構成について説明します。このプログラムは、Spresenseボード上でIMUセンサーを使用して姿勢推定を行うサンプルコードです。

2.2.1. 概要

ahrs_pwbimu_main.c は、IMU(慣性計測ユニット)センサーから取得したデータを使用して、Madgwickフィルタを用いた姿勢推定を行います。推定された姿勢データは、オイラー角(ロール、ピッチ、ヨー)として出力されます。

2.2.2. 主な機能

-

センサーの初期化

-

IMUセンサーのサンプリングレート、加速度レンジ、ジャイロレンジを設定します。

-

センサーを有効化してデータ取得を開始します。

-

-

データの安定化

-

初期データ(50ms分)を読み飛ばし、安定したデータを取得します。

-

-

姿勢推定

-

Madgwickフィルタを使用して、IMUデータからクォータニオンを計算します。

-

クォータニオンをオイラー角に変換します。

-

-

データの出力

-

推定された姿勢データをコンソールに出力します。

-

2.2.3. コードの詳細

2.2.3.1. センサーの初期化

以下の関数でセンサーを初期化します。

static int start_sensing(int rate, int adrange, int gdrange, int nfifos)-

サンプリングレート(例: 1920Hz)

-

加速度レンジ(例: ±4g)

-

ジャイロレンジ(例: ±1000°/秒)

2.2.3.2. データの読み取り

以下の関数でセンサーからIMUデータを取得します。

static int read_imudata(int fd, cxd5602pwbimu_data_t *imudata)-

ポーリングを使用してデータが利用可能になるのを待ちます。

-

ユーザーが

qキーを押すとループを終了します。

2.2.4. ビルド手順

ここではコマンドラインによるビルド手順を示します。

IDE を使用してビルドする場合、以下に示すコンフィグレーション情報を参考にしてください。

-

sdkディレクトリへ移動します。cd spresense/sdk -

SDK のコンフィグレーションとビルドを行います。

引数に

examples/ahrs_pwbimuを指定してコンフィグレーションを実行します。

その後、makeコマンドを実行してビルドを行います。

ビルドに成功するとsdkフォルダ直下にnuttx.spkファイルが生成されます。tools/config.py examples/ahrs_pwbimu make

-

nuttx.spkを Spresense ボードへ書き込みます。この例では シリアルポートとして

/dev/ttyUSB0を設定しています。お使いの環境に合わせて変更してください。tools/flash.sh -c /dev/ttyUSB0 nuttx.spk

2.2.5. 実行方法

Spresenseボードに nuttx.spk を書き込んだ後、シリアルターミナルを開いて、以下のコマンドを実行します。

nsh> ahrs_pwbimu

2.2.5.1. 出力例

以下は、実行時の出力例です。

nsh> ahrs_pwbimu R:-0.0, P:-0.6, Y:0.0 R:-0.0, P:-1.2, Y:0.0 R:-0.1, P:-1.8, Y:0.0 R:-0.1, P:-2.4, Y:0.0 R:-0.1, P:-3.0, Y:0.0 R:-0.1, P:-3.6, Y:0.0 R:-0.1, P:-4.2, Y:0.0 R:-0.1, P:-4.8, Y:0.0 R:-0.1, P:-5.3, Y:0.0 R:-0.1, P:-5.9, Y:0.0

'R’はロール、'P’はピッチ、'Y’はヨーを示しています。 これらの値は、IMUセンサーから取得したデータを基に計算された姿勢を示しています。 また、出力は浮動小数点形式で単位は度で表示されます。

2.2.5.2. hオプションでの出力例

出力形式は、h オプションで16進数形式に変更することも可能です。

nsh> ahrs_pwbimu h bc8eae58,bf18eb39,bd37a756 bd4bbf33,bf9a8f0b,be012893 bdaed0e7,bfe6d6d6,be1dd8e1 bdfa59a1,c0198ab9,be346d24 be261d3a,c03f8f60,be32f804 be4d78ea,c0659a52,be310220 be7464eb,c085cae1,be2e9ab4 be8d5c4a,c098ca7b,be2bea1e be9fda36,c0abd899,be28fe49 beb2311c,c0bee0eb,be25a409 bec4e2f3,c0d1cff8,be21a299 bed7d3e9,c0e4a743,be1d1236

この形式は推定した姿勢をPC側で表示するための wsserver.py で利用します。

wsserver.py については 姿勢推定の表示 のセクションで後述します。

2.2.6. 注意事項

-

ジャイロバイアス補正: サンプルコードにはジャイロのDCオフセットを補正するロジックが含まれていません。

実際のアプリケーションでは、ジャイロのバイアスを補正する必要があります。

補正する方法としては、アプリの起動時に数秒間の静止状態でのジャイロセンサーのデータを平均化してバイアスを求め、その値を引く方法があります。

(静止している状態ではジャイロセンサーの値は理論的に0になるため、平均値がバイアスとなります。)

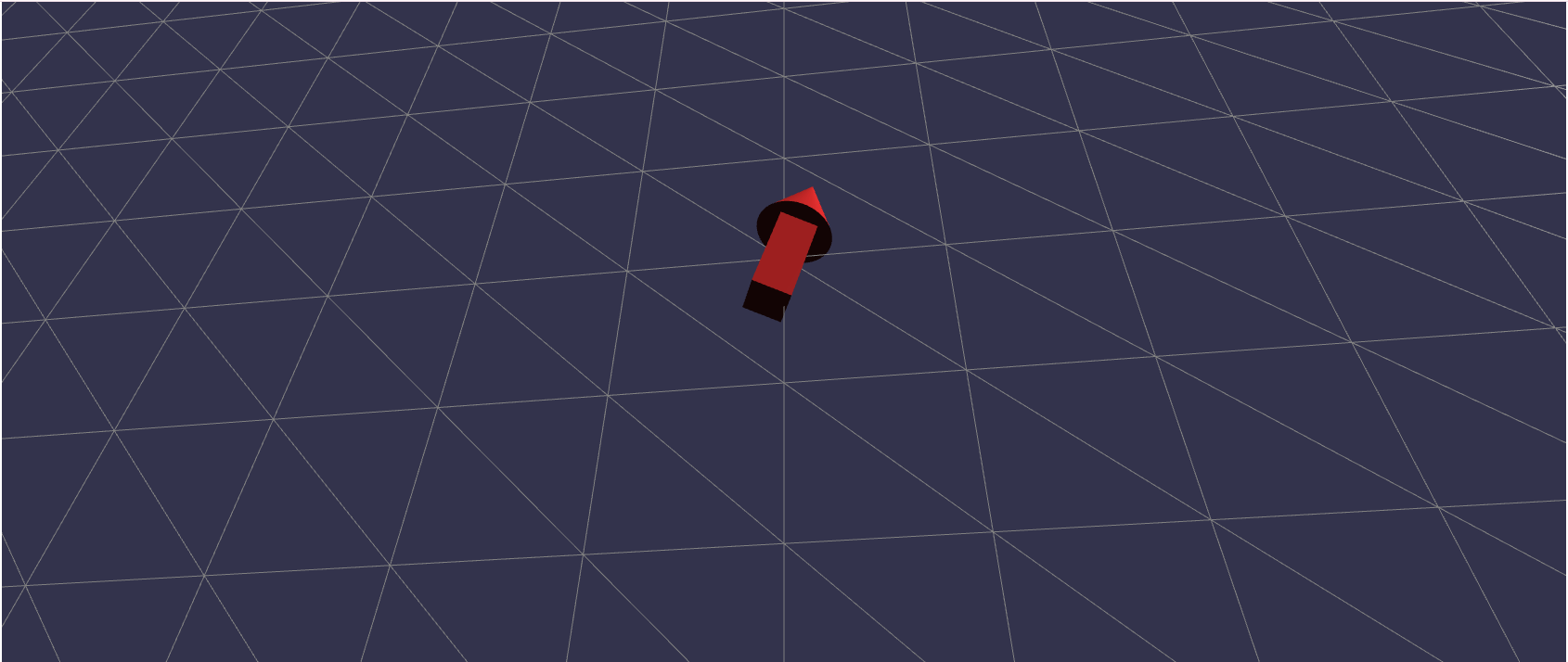

2.2.7. 姿勢推定の表示

このサンプルには、Spresenseで推定した姿勢を表示するための簡単なWebSocketサーバーと表示用のhtmlが付属しています。

-

examples/ahars_pwbimu/host/wsserver.py

-

examples/ahrs_pwbimu/host/arrow.html

wsserver.py はSpresenseのUSBポートを開き、Spresenseの ahrs_pwbimu アプリを起動し、8080ポートでWebSocketサーバーを立ち上げます。

arrow.html は、wsserver.py が立ち上げたWebSocketサーバーに接続し、Spresenseから受信した姿勢データを表示します。

したがって、Spresenseの姿勢推定結果を表示するには、まず、SpresenseのメインボードのUSBをPCに接続し、続いて以下のように wsserver.py を実行します。

python3 wsserver.py

現在デバイスのポートは、/dev/ttyUSB0 で固定されているため、

必要に応じて、wsserver.py の DEV_NAME 変数を変更して起動してください。

wsserver.py を起動したら、ブラウザを開き(Chromeでの動作確認済み)、arrow.html を開きます。

これで姿勢推定の結果をブラウザに表示させることが出来ます。

2.3. gyrocompass_pwbimu サンプルプログラムの説明

本ドキュメントでは、gyrocompass の動作と構成について説明します。このプログラムは、Spresenseボード上でマルチIMUセンサーを使用して地軸の回転を感知して方位の計算を行うサンプルコードです。

(このサンプルはオフラインツールとして提供している、 gyrocompass.py をSpresense上で動作させるようにしたものです。)

2.3.1. 概要

gyrocompass_pwbimu は、最低3つの姿勢(向き)の静止状態でのIMUの角速度データをもとに(8姿勢程度を推奨)地軸の回転を計算します。地軸が回転することで地表に固定されたIMUから見た地軸ベクトルは円運動をしているように見えるため、この円運動を近似して法線ベクトル方向を求めています。

なお、このサンプルでは、IMUのZ方向が上を向いている(マルチIMUボードの表面が上を向いている)ことを前提とした計算式になっています。

(取り付け角などを変更したい場合、GyroセンサーのX,Y,Z成分を取り付け位置に合わせて回転行列を掛けるなどして軸変換をしてください。)

2.3.2. 主な処理の流れ

-

IMUセンサーの初期化

-

IMUセンサーのサンプリングレート、加速度レンジ、ジャイロレンジを設定します。

-

センサーを有効化してデータ取得を開始します。

-

-

データの安定化

-

初期データ(50ms分)を読み飛ばし、安定したデータを取得します。

-

-

最低3方位でのIMUデータの所得と平均値計算

-

各方位にIMU基盤を向けて、10秒(Kconfigで変更可能)間、Gyroセンサーのデータを取りその平均値を算出します。

-

各姿勢にするためにターミナルのテキストベースで姿勢の変更とキャプチャを行うタイミングをユーザーとやり取りしています。

-

-

データの出力

-

キャプチャした方位の数とそれぞれの方位角(北が0度:北半球の場合)を算出し、ターミナルに出力します。

-

2.3.3. コードの詳細

2.3.3.1. センサーの初期化

以下の関数でセンサーを初期化します。

int pwdimu_start_sensing(int rate, int adrange, int gdrange, int nfifos);-

サンプリングレート(例: 1920Hz)

-

加速度レンジ(例: ±4g)

-

ジャイロレンジ(例: ±125°/秒)

2.3.3.2. データの読み取り

以下の関数で姿勢のセットアップを行い、 センサーからのIMUデータ取得と平均値計算を行います。

static int setup_next_posture(int cnt);各姿勢にセットアップするためにターミナルでのユーザーとのインタラクションを行います。 基本的にIMUボードをセットアップ後、 'c' キーを押すことでキャプチャを開始します。

static int capture_imudata(int fd, int no, struct dvec3_s *avrg,

cxd5602pwbimu_data_t *imudata,

int capcnt, int unit);セットアップが完了した姿勢でのIMUデータの取得と平均値計算を行います。 データを取得している間はボードを動かしたりなどせず、できる限り振動をIMUボードに与えないように注意してください。

2.3.3.3. 円フィットを使った地軸角速度バイアス計算

以下の関数で各姿勢のGyroセンサーの平均値から地軸の角速度を算出します。

int calc_bias_circlefitting(struct dvec3_s *gavgs, int num,

struct dvec3_s *bias_out);2.3.4. ビルド手順

ここではコマンドラインによるビルド手順を示します。

IDE を使用してビルドする場合、以下に示すコンフィグレーション情報を参考にしてください。

-

sdkディレクトリへ移動します。cd spresense/sdk -

SDK のコンフィグレーションとビルドを行います。

引数に

examples/gyrocompass_pwbimuを指定してコンフィグレーションを実行します。

その後、makeコマンドを実行してビルドを行います。

ビルドに成功するとsdkフォルダ直下にnuttx.spkファイルが生成されます。tools/config.py examples/gyrocompass_pwbimu make

-

nuttx.spkを Spresense ボードへ書き込みます。この例では シリアルポートとして

/dev/ttyUSB0を設定しています。お使いの環境に合わせて変更してください。tools/flash.sh -c /dev/ttyUSB0 nuttx.spk

2.3.5. 実行方法

Spresenseボードにnuttx.spkを書き込んだ後、シリアルターミナルを開いて、以下のコマンドを実行します。

nsh> gyrocompass

アプリが実行されると、1つめの姿勢の準備をするよう、ターミナルに指示が出てきます。

press 'c' key with the spresense board stationary press key (c):

IMUボードを上に向けた状態で適当な位置に置き、指示に従って 'c' キーを入力すると3秒間のカウントダウンのあと、IMUデータの取得が10秒間行われます。

press 'c' key with the spresense board stationary press key (c): c Capture No.1 Count Down to start T :-3,-2,-1,0 Start Capturing for 10 seconds .......... Done

次の姿勢にボードを動かすよう指示が出るので、適当にボードをz軸を上に向けたまま回転させ、再度 'c' キーを入力します。

Change Spresense board to a different orientation than the previous one and press 'c' key. Press key (c): cc Capture No.2 Count Down to start T :-3,-2,-1,0 Start Capturing for 10 seconds .......... Done

同様にして最低3姿勢のIMUデータをキャプチャしたら、次の姿勢の設定の入力に 'q' キーを入力すると、キャプチャした際の姿勢それぞれの方位角が計算されて出力されます。

なお、テーブルの微妙な振動や音や空気の流れによる振動があるため、8姿勢程度のデータを取得することを推奨しています。

Capture No.8 Count Down to start T :-3,-2,-1,0 Start Capturing for 10 seconds .......... Done Change Spresense board to a different orientation than the previous one and press 'c' key. If you want to stop capturing more posture, press 'q' key Press key (c/q): qq Capture No.1, 1.31 Capture No.2, 291.30 Capture No.3, 289.75 Capture No.4, 236.56 Capture No.5, 188.49 Capture No.6, 133.04 Capture No.7, 96.60 Capture No.8, 65.63

2.4. pospredict_pwbimu サンプルアプリケーション

この章では、pospredict_pwbimu(以降 pospredict)に関するサンプルアプリケーションのについて説明します。 このサンプルアプリは、IMUから出力される加速度・角速度の情報を使って原理に基づいて自己位置を推定するアプリになります。

ここでは、原理を解説し、その原理に沿ってソースコードについて解説していきます。

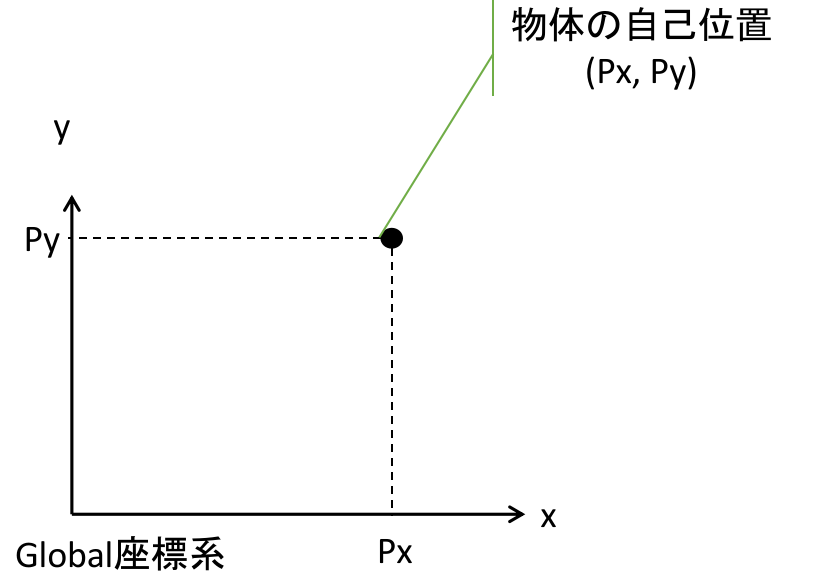

2.4.2. 加速度・角速度を用いた自己位置推定の原理

原理を説明するにあたり、説明をシンプルにするために図は2次元で説明します。 実際のソースコードでは、3次元空間として計算しています。

2.4.2.1. IMUによる自己位置推定とは

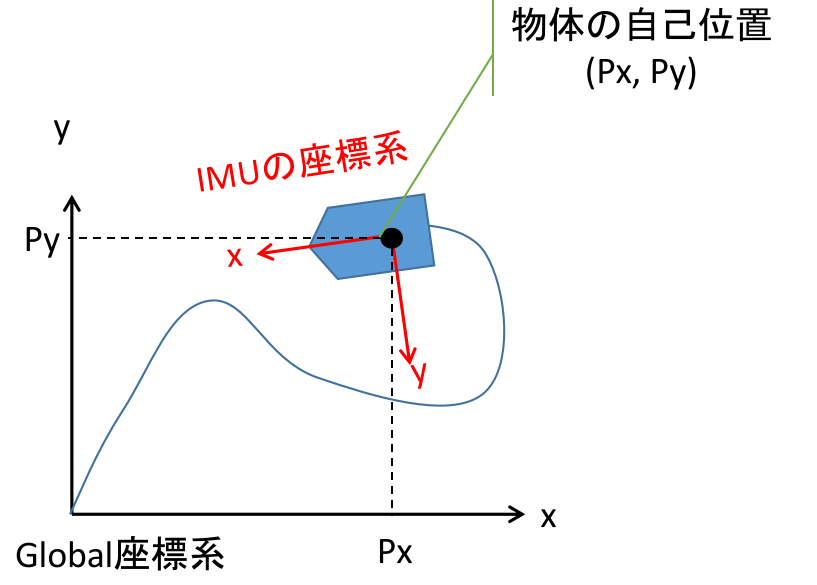

IMUの加速度・角速度を時間積分して、その物体がある起点からどこに位置しているかを推定するものになります。

自己位置は一般的に起点からの相対位置として算出されますが、その座標系は一般的には地球の表面に固定されています。この説明では地球に固定された座標系をGlobal座標系と呼ぶことにします。 したがって、自己位置推定とは、Global座標系のどの位置に移動したかをセンサーの情報から推定することになります。

2.4.2.2. 基本原理

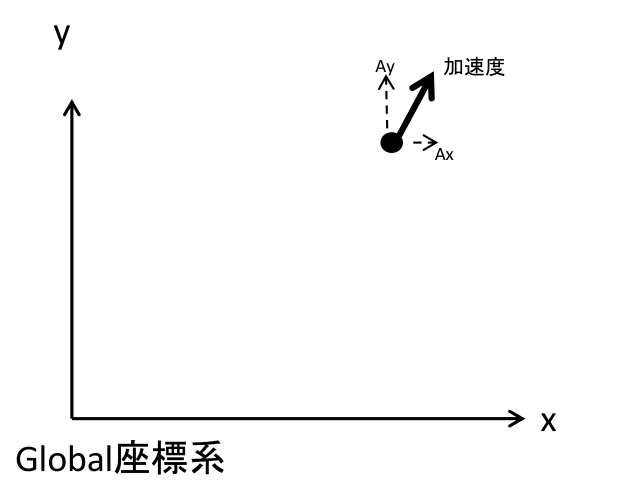

原理は非常にシンプルで、ある時刻に対する加速度(A(t)と表現)を時間で2回積分して移動距離(P(t))を求めることで、その位置を算出することになります。

\$ P(t) = \int\intA(t)dt \$

ただし、積分を行うと積分定数が出てきます。2回積分を行うため2つの積分定数が出てきますが、それぞれ初期速度(C1)と初期加速度(C2)に相当し、 これらは「既知」である必要があります。

\$ P(t) = \int\intA(t)dt = \int(\intA(t)dt + C1)dt = \int\intA(t)dt + C1t + C2 \$

初期位置(C2)は一般的に0とすることで、IMUによる自己位置推定を開始する場所を原点としてそこからの相対位置として自己位置を求めることになります。

初期速度(C1)は物体の自己位置推定を開始する時点での速度になります。一番シンプルなのは、推定開始時に物体を止めておいて初期速度を0とすることです。

2.4.2.3. IMUからの加速度

基本原理で説明した「加速度」は、Global座標系を軸としてその軸に対する加速度になります。

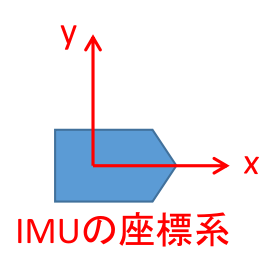

実際には、加速度はIMUセンサーから出力されるわけですが、IMUセンサーは動く物体に固定されているのが一般的で、 その物体の向きに対する加速度が出力されることになります。 したがって、動く物体を基準とした座標系の軸に対する加速度が出力されることになります。 この座標系をIMU座標系と呼ぶことにします。

つまり、IMUから出力される加速度はIMU座標系に対する加速度であり、Global座標系に対する加速度ではありません。 そのため、IMU座標系に沿った加速度をGlobal座標系に沿った加速度に変換して、最終的な自己位置推定に利用する必要があります。

2.4.2.4. IMU座標系からGlobal座標系への変換

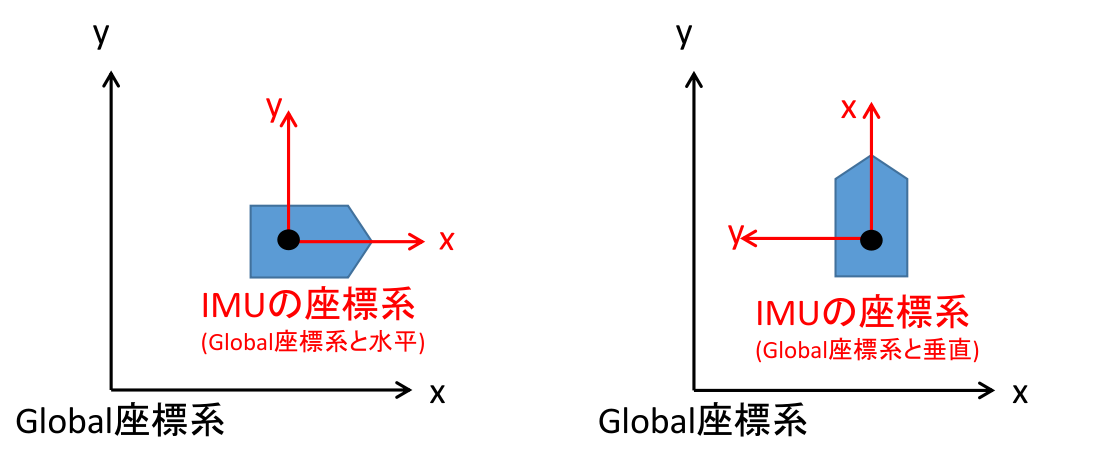

実際の自己位置を算出するには、IMU座標系に対する加速度をGlobal座標系に対する加速度に変換する必要があります。 そのためにはまず、物体の現在の姿勢を求める必要があります。姿勢とは、物体がGlobal座標系に対してどの向きを向いているか、を示すものです。 物体の現在の姿勢がわかれば、IMU座標系がGlobal座標系に対してどのような向きになっているかがわかります。

例えば、IMU座標系の軸の方向とGlobal座標系の軸の方向が一致している場合、IMUのX軸方向に働く加速度は、そのままGlobal座標系のX軸方向に働く加速度となります。

一方、IMU座標系の軸の方向が、Global座標系の軸の方向に対して90度回転していた場合、IMUのX軸方向の加速度は、Global座標系で見るとY軸方向に対して働くことになります。

物体の姿勢はIMUから出力される角速度を時間積分することで求めることができます。

\$ \theta(t) = \int \omega(t)dt \$

ここで、ω(t)は角速度、θ(t)は姿勢を表します。

姿勢はGlobal座標系に対して物体がどちらを向いているかを表すため、この姿勢から回転行列を作成し、その回転行列をIMU座標系に対する加速度に掛けることで、Global座標系に対する加速度を求めることができます。

\$ A_{G}(t) = R(\theta(t)) \cdot A_{I}(t) \$

ここで、R(θ(t))は姿勢θ(t)に対応する回転行列、A_G(t)はGlobal座標系に対する加速度、A_I(t)はIMU座標系に対する加速度を表します。

あとは、この加速度に対して前述の時間積分を2回行うことで、Global座標系に対する位置を求めることができます。

\$ P(t) = \int\intA_{G}(t)dt \$

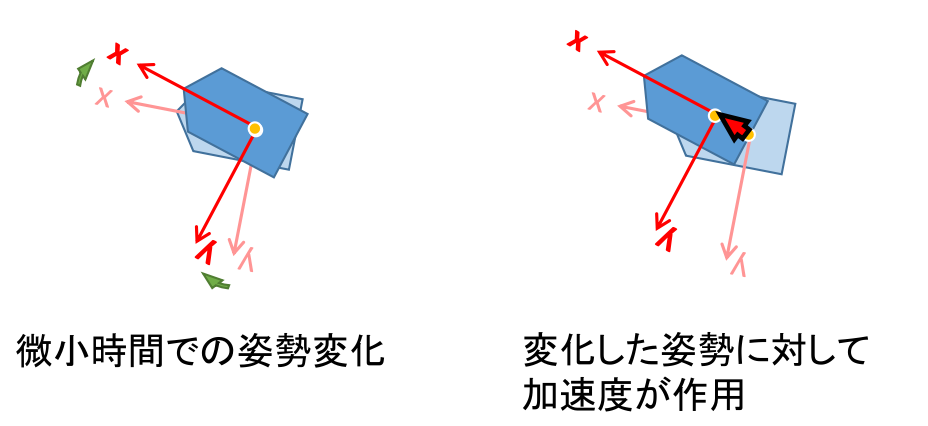

2.4.2.5. 姿勢変化と位置変化の順序

物体の運動は姿勢の変化と位置の変化が「同時」に起こります。 角速度による姿勢の算出と加速度による位置の変化のどちらを先に計算してくか、は対象となる物体の運動モデルなどによって精度に影響が出る場合もありますが、一般的には、微小時間dtに対してはどちらを先に計算しても近似できる、として計算します。 前述の通り、まず姿勢の変化を計算して、その後、その姿勢に対して加速度を作用させる、という順序が一般的のようです。 このサンプルではこの順序で計算をしています。

2.4.2.6. 重力加速度の考慮

私達が日常生活で感じる加速度には、地球の重力加速度が含まれており、IMUセンサーから出力される加速度にもこの重力加速度が含まれています。 したがって、IMUから出力される加速度をそのまま積分して位置を求めると、重力加速度の影響で正しい位置が求められなくなります。 例えば、静止状態にあるIMUから出力される加速度は、重力加速度の影響で下向きに約9.8m/s²の加速度が出力されます。 この加速度をそのまま積分すると、時間とともに下向きに加速度が蓄積されていき、位置がどんどん下にずれていくことになります。 したがって、IMUから出力される加速度をGlobal座標系に変換した後に、重力加速度を差し引く必要があります。

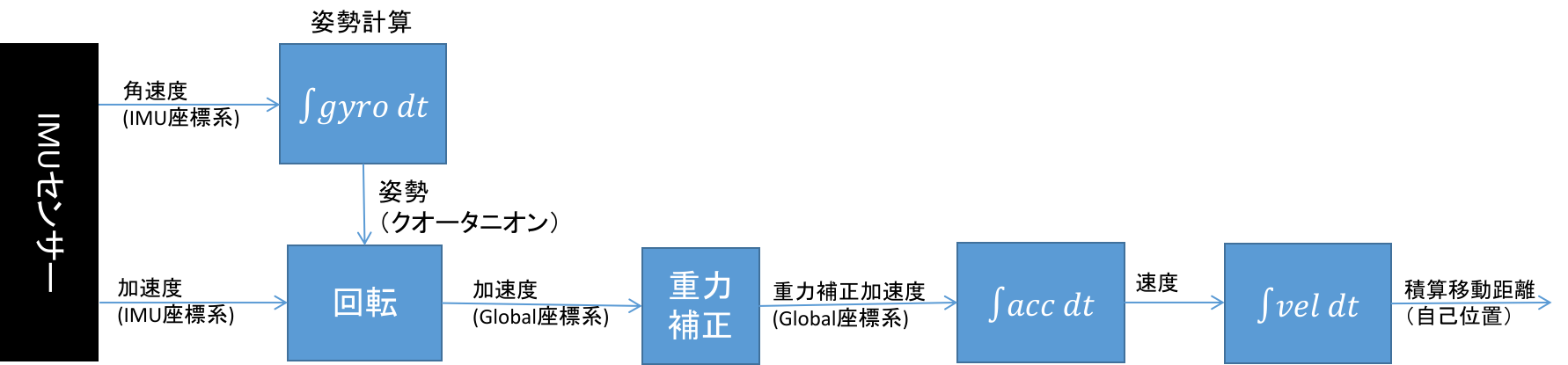

2.4.2.7. 自己位置推定の信号処理フロー

以上のことをまとめると、以下のような信号処理フローになります。

このサンプルコードでは、上記の信号処理フローに従って自己位置推定を行っています。

2.4.2.8. ドリフトの問題

IMUの加速度・角速度を時間積分して位置を求める方法は、理論的には正しいのですが、実際には様々な誤差が蓄積していきます。

主な誤差要因は以下の通りです:

-

センサーノイズ:IMUセンサー自体のノイズ

-

バイアス変動:センサーの温度変化などによってバイアスが時間とともに変化する

-

数値積分誤差:離散的なサンプリングと有限精度の計算による誤差

これらの誤差が積分されることで、時間とともに位置推定の誤差が大きくなっていきます。この現象をドリフトと呼びます。 ドリフトを抑制するためには、外部からの位置情報(GPSなど)を組み合わせる、またはセンサーのバイアスを定期的に補正するなどの方法があります。

このサンプルコードでは、ドリフトを完全に抑制することはできませんが、速度をリセットする機能を備えています。

2.4.3. ソースコードの解説

2.4.3.1. ソースコードの位置

ソースコードは、Spresense SDKの examples/pospredict_pwbimu フォルダの中の simple_pospredict_pwbimu.c ファイルになります。

2.4.3.2. 全体構成

このサンプルアプリケーションは、IMUからの加速度・角速度データを使用して自己位置推定を行うプログラムです。 主要な構成要素は以下の通りです:

-

IMUデータ読み取り部分:PWB IMUデバイスからセンサーデータを取得

-

キャリブレーション部分:静止状態でのバイアス補正と重力方向の決定

-

姿勢推定部分:角速度を時間積分して物体の姿勢を算出

-

位置推定部分:加速度を座標変換して時間積分により位置を算出

-

表示部分:推定結果の表示と操作インターフェース

2.4.3.3. 重要な定数定義

#define TS_FREQ (19200000) // タイムスタンプの周波数 (19.2MHz)

#define SAMPLERATE (1920) // サンプリングレート (1920Hz)

#define ARANGE (16) // 加速度計の測定レンジ (±16g)

#define GRANGE (1000) // ジャイロスコープの測定レンジ (±1000dps)

#define DRIFT_THREASH (5.f) // ドリフト警告の時間閾値 (5秒)2.4.3.4. 位置推定用データ構造

struct pospredict_s

{

uint32_t last_ts; /* Last IMU timestamp */

float posquat[4]; /* Posture Quaternion (order w,x,y,z) */

float vel[3]; /* Velocity (m/sec) */

float pos[3]; /* Position in global coordinate system (m) */

float gravity; /* Gravity (m/sec^2) */

float gbias[3]; /* Gyro Bias */

float calibtime;

};この構造体は自己位置推定に必要な全ての状態を保持します:

-

last_ts:前回のIMUタイムスタンプ(時間差分計算用) -

posquat[4]:姿勢を表すクォータニオン(w,x,y,z順) -

vel[3]:Global座標系での速度ベクトル(m/s) -

pos[3]:Global座標系での位置ベクトル(m) -

gravity:重力加速度の大きさ(m/s²) -

gbias[3]:ジャイロスコープのバイアス値 -

calibtime:キャリブレーション後の経過時間

2.4.3.5. IMUデバイスの初期化

static int start_sensing(int rate, int adrange, int gdrange, int nfifos)この関数はPWB IMUデバイスを初期化し、センシングを開始します:

-

デバイスファイル

/dev/imu0を開く -

サンプリングレートを設定(

SNIOC_SSAMPRATE) -

測定レンジを設定(

SNIOC_SDRANGE) -

FIFOスレッシュホールドを設定(

SNIOC_SFIFOTHRESH) -

センサーを有効化(

SNIOC_ENABLE)

2.4.3.6. データ読み取りとユーザーインターフェース

static int read_imudata(int fd, cxd5602pwbimu_data_t *imudata)この関数は非ブロッキングでIMUデータを読み取り、同時にキーボード入力も監視します:

-

poll()を使用してIMUデバイスとstdinの両方を監視 -

'q’キー:アプリケーション終了

-

'z’キー:速度リセット(ドリフト補正)

-

IMUデータが利用可能な場合は読み取り

2.4.3.7. キャリブレーション処理

static void calibration(int fd, cxd5602pwbimu_data_t *imu, float *posquat,

float *gravity, float *gbias)キャリブレーションは自己位置推定の精度に重要な影響を与えます:

-

準備期間:3秒間のカウントダウン

-

データ収集:10秒間、静止状態でのデータ収集

-

バイアス計算:ジャイロスコープの平均値を算出(静止時は0であるべき)

-

重力ベクトル算出:加速度センサーの平均値から重力の大きさと方向を決定

-

初期姿勢設定:

postureByAccel()関数を使用して重力ベクトルから初期姿勢を算出

2.4.3.8. 姿勢更新アルゴリズム

static void update_posture(float *q, float *gyro, float dt)この関数は角速度を使用してクォータニオンベースの姿勢更新を行います:

-

角速度の時間積分:角速度 × 時間差分 = 回転角度

-

スキュー対称行列の生成:回転の微分を表現する行列

-

クォータニオン更新:現在の姿勢に回転を適用

-

正規化:クォータニオンの大きさを1に正規化

この処理により、IMUの向きの変化を追跡できます。

2.4.3.9. 座標変換:クォータニオンから回転行列

static void quat_to_rotmat(float *q, float (*rot)[3])クォータニオンから3×3回転行列を生成します。この行列を使用してIMU座標系の加速度をGlobal座標系に変換します。

2.4.3.10. メイン処理:位置推定アルゴリズム

static void simple_prediction(struct pospredict_s *inst, cxd5602pwbimu_data_t *imu)この関数が自己位置推定の核心部分です:

-

時間差分計算:

tsdiff = ((float)(imu->timestamp - inst->last_ts)) / ((float)TS_FREQ); -

バイアス補正:

imu->gx -= inst->gbias[0]; imu->gy -= inst->gbias[1]; imu->gz -= inst->gbias[2]; -

姿勢更新:

update_posture(inst->posquat, &imu->gx, tsdiff); -

加速度の座標変換:

quat_to_rotmat(inst->posquat, rotM); // IMU座標系からGlobal座標系への変換 for (i = 0; i < 3; i++) { adj_acc[i] += rotM[i][0] * imu->ax; adj_acc[i] += rotM[i][1] * imu->ay; adj_acc[i] += rotM[i][2] * imu->az; } adj_acc[2] -= inst->gravity; // 重力成分を除去 -

速度更新(1回目の積分):

inst->vel[0] += adj_acc[0] * tsdiff; inst->vel[1] += adj_acc[1] * tsdiff; inst->vel[2] += adj_acc[2] * tsdiff; -

位置更新(2回目の積分):

inst->pos[0] += inst->vel[0] * tsdiff; inst->pos[1] += inst->vel[1] * tsdiff; inst->pos[2] += inst->vel[2] * tsdiff;

2.4.3.11. メイン関数の処理フロー

int main(int argc, FAR char *argv[])メイン関数は以下の順序で実行されます:

-

初期化:

init_pospredict()で構造体を初期化 -

センサー開始:

start_sensing()でIMUデバイスを設定 -

安定化待機:

drop_50msdata()で最初の50ms分のデータを破棄 -

キャリブレーション:

calibration()でバイアスと初期姿勢を決定 -

タイムスタンプ同期:データ読み取りのタイミングを調整

-

メインループ:

-

IMUデータの読み取り

-

位置推定の実行

-

結果の表示(20回に1回デシメーション)

-

ユーザー入力の処理

-

2.4.3.12. 表示される情報

プログラムは以下の情報を表示します:

X:2.34 Y:1.67 Z:0.12 R:15.23 Y:8.45 P:2.11-

X, Y, Z:Global座標系での位置(メートル) -

R, Y, P:Roll, Yaw, Pitch角度(度)

ドリフトが発生した可能性がある場合(5秒経過後)は警告メッセージが表示されます。

2.4.3.13. ドリフト対策

前述の通り、IMU積分による位置推定はいくつかの原因によって、時間に対して推定位置のズレが蓄積するドリフト問題が課題となります。

ドリフトを抑制するには様々な手法がありますが、このサンプルコードでは簡易的な対策として、ドリフトが蓄積する時間(5秒程度)を超えた場合に警告を表示し、ユーザーが手動で 'z’キーを押すことで速度をリセットできるようにしています。

'z’キーを押す際には、速度がリセットされるため、物体を静止状態にしておく必要があります。

なお、この方法では速度はリセットされますが、位置はリセットされないため、位置のズレは継続して残ります。 したがって、実用アプリケーションでは、より高度なドリフト補正手法を検討する必要があります。

2.4.4. サンプルコードのビルドと実行

2.4.4.1. ビルド手順

ここでは、CLI版を使ったビルド手順について記載します。

IDE版でも同じコンフィグレーションを選択することでVSCode上でアプリをビルドすることが出来ます。

-

sdkディレクトリへ移動します。なお、

build-env.shスクリプトを読み込むことで、このあと使用するコンフィグレーションツールのTab補完機能が有効になります。cd spresense/sdk source tools/build-env.sh

-

コンフィグレーションとビルドを行います。

引数に

examples/pospredict_pwbimuを指定してコンフィグレーションを実行し、makeコマンドでビルドを実行します。

ビルドに成功するとsdkフォルダ直下にnuttx.spkファイルが生成されます。make distclean tools/config.py examples/pospredict_pwbimu make ..... ..... LD: nuttx Generating: nuttx.spk tools/cxd56/mkspk -c2 nuttx nuttx nuttx.spk; File nuttx.spk is successfully created. Done.

2.4.4.2. デバイスへの書き込み

作成した nuttx.spk を Spresense ボードへ書き込みます。

sdk フォルダの中に出来た nuttx.spk ファイルをターゲットのSpresenseに書き込みます。 この例では シリアルポートとして /dev/ttyUSB0 を、書き込み速度の baudrate として 115200 bps を設定しています。

tools/flash.sh -c /dev/ttyUSB0 -b 115200 nuttx.spk gt;> Install files ... install -b 115200 Install nuttx.spk |0%-----------------------------50%------------------------------100%| ###################################################################### 214320 bytes loaded. Package validation is OK. Saving package to "nuttx" updater# sync updater# Restarting the board ... reboot

2.4.4.3. 動作確認

シリアルターミナルソフトでSpresenseに接続すると、 nsh> プロンプトが表示されます。

ここで、 pospredict コマンドを実行すると、3秒間のインターバル後、10秒間キャリブレーションが実行され、その後自己位置推定が開始されます。

キャリブレーション中は、Spresenseボードを静止状態にしておいてください。

nsh> pospredict Wait for 3 seconds to start calibration... 3 2 1 Start calibration for 10 seconds... 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Calibration done. Start position prediction. X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 R:0.00 Y:0.00 P:0.00 X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 R:0.00 Y:0.00 P:0.00 X:0.13 Y:0.00 Z:-0.00 R:0.00 Y:0.00 P:0.00

5秒を経過すると、ドリフト発生の可能性の警告が表示されます。 再度デバイスを静止させ、'z’キーを押すと速度がリセットされて簡易的にドリフトを抑制することが出来ます。 また、'q’キーを押すとアプリケーションが終了します。

3. Peripheral Driver チュートリアル

3.1. RTC alarm サンプルアプリケーション

RTC alarm サンプルアプリケーションの動作について説明します。

3.1.1. ビルド手順

ここではコマンドラインによるビルド手順を示します。

IDE を使用してビルドする場合、以下に示すコンフィグレーション情報を参考にしてください。

-

sdkディレクトリへ移動します。build-env.shスクリプトを読み込むことで、config.pyツールの Tab 補完機能が有効になります。cd spresense/sdk source tools/build-env.sh

-

SDK のコンフィグレーションとビルドを行います。

引数に

examples/alarmを指定してコンフィグレーションを実行します。

ビルドに成功するとsdkフォルダ直下にnuttx.spkファイルが生成されます。tools/config.py examples/alarm make

-

nuttx.spkを Spresense ボードへ書き込みます。この例では シリアルポートとして

/dev/ttyUSB0を、書き込み速度の baudrate に500000bps を設定しています。お使いの環境に合わせて変更してください。tools/flash.sh -c /dev/ttyUSB0 -b 500000 nuttx.spk

3.1.2. 動作確認

シリアルターミナルを開いて、alarm コマンドを実行します。

-

シリアルターミナルを起動します。

シリアルポートに

/dev/ttyUSB0を、baudrate に115200bps を指定して、 minicom ターミナルを使用する例を示します。minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200 -

NuttShell から

alarmコマンドを実行します。alarmコマンドの使い方を以下に示します。nsh> alarm ERROR: Invalid number of arguments: 0 USAGE: alarm <seconds> Where: <seconds> The number of seconds until the alarm expires.<seconds> には相対時間(秒)を指定します。例えば、

alarm 5と入力すると、5 秒後にアラームが発火します。nsh> alarm 5 alarm_daemon started alarm_daemon: Running Opening /dev/rtc0 Alarm 0 set in 5 seconds nsh> alarm_demon: alarm 0 received

3.1.3. 省電力機能と組み合わせて使用する

alarm コマンドと省電力機能を組み合わせて使用する例について紹介します。

Spresense には、Deep Sleep や Cold Sleep モードといった省電力機能が提供されています。

poweroff コマンドを用いてこれらの Sleep 状態に入ることができます。

そして、RTC アラーム機能により、この Sleep 状態から起床することができます

Deep Sleep や Cold Sleep について、詳しくは スリープモード を参照してください。

3.1.4. その他の RTC に関するコマンド

date コマンドにより、RTC に時刻を設定したり、RTC に設定された現在時刻を表示することができます。

nsh> help date date usage: date [-s "MMM DD HH:MM:SS YYYY"]

例)RTC に 2019年12月1日23時34分56秒を設定する場合、

nsh> date -s "Dec 1 23:34:56 2019"

date コマンドにより現在時刻を表示します。

nsh> date Dec 01 23:35:14 2019

RTC は、Deep/Cold Sleep といったスリープ中や reboot コマンドにより再起動した場合でも時刻を保持し続けます。ただし、電源供給がオフされたり、リセットボタンが押された場合は、RTC に設定された時刻はリセットされます。

以下に reboot コマンドによる再起動後も時刻が保持されている例を示します。

nsh> date Dec 01 23:41:08 2019 nsh> reboot NuttShell (NSH) NuttX-8.2 nsh> date Dec 01 23:41:12 2019 nsh>

3.2. Watchdog サンプルアプリケーション

Watchdog サンプルアプリケーションの動作について説明します。

3.2.1. ビルド手順

ここではコマンドラインによるビルド手順を示します。

IDE を使用してビルドする場合、以下に示すコンフィグレーション情報を参考にしてください。

-

sdkディレクトリへ移動します。build-env.shスクリプトを読み込むことで、config.pyツールの Tab 補完機能が有効になります。cd spresense/sdk source tools/build-env.sh

-

SDK のコンフィグレーションとビルドを行います。

引数に

examples/watchdogを指定してコンフィグレーションを実行します。

ビルドに成功するとsdkフォルダ直下にnuttx.spkファイルが生成されます。tools/config.py examples/watchdog make

-

nuttx.spkを Spresense ボードへ書き込みます。この例では シリアルポートとして

/dev/ttyUSB0を、書き込み速度の baudrate に500000bps を設定しています。お使いの環境に合わせて変更してください。tools/flash.sh -c /dev/ttyUSB0 -b 500000 nuttx.spk

3.2.2. 動作確認

シリアルターミナルを開いて、wdog コマンドを実行します。

-

シリアルターミナルを起動します。

シリアルポートに

/dev/ttyUSB0を、baudrate に115200bps を指定して、 minicom ターミナルを使用する例を示します。minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200 -

NuttShell から

wdogコマンドを実行します。wdogコマンドの使い方を以下に示します。nsh> wdog -h Usage: wdog [-h] [-d <pingdelay>] [-p <pingtime>] [-t <timeout>] Initialize the watchdog to the <timeout>. Start the watchdog timer. Ping for the watchdog for <pingtime> seconds, then let it expire. Options include: [-d <pingdelay>] = Time delay between pings in milliseconds. Default: 500 [-p <pingtime>] = Selects the <pingtime> time in milliseconds. Default: 5000 [-t timeout] = Time in milliseconds that the example will ping the watchdog before letting the watchdog expire. Default: 2000 [-h] = Shows this message and exits- -d

-

指定された周期 [msec] で ioctl(fd, WDIOC_KEEPALIVE, 0) を呼び出すことで watchdog タイマーをクリアします。

- -p

-

指定された期間中 [msec] は watchdog をクリアし続けます。

- -t

-

指定された値 [msec] で ioctl(fd, WDIOC_SETTIMEOUT, (unsigned long)wdog.timeout) を呼び出しwatchdog タイマーの周期を設定します。

本サンプルアプリケーションは、watchdog タイマーの発火に伴いシステムがリブートすることを確認できます。

wdog コマンドを実行した例を以下に示します。

引数無しで動作させたときは、デフォルト値の 2 秒で watchdog タイマー周期を設定します。

5 秒間は 500 msec 周期で watchdog タイマーをクリアし続けます。

その後、watchdog タイマーをクリアしないままタイマーが満了してシステムがリブートします。

nsh> wdog ping elapsed=0 ping elapsed=500 ping elapsed=1000 ping elapsed=1500 ping elapsed=2000 ping elapsed=2500 ping elapsed=3000 ping elapsed=3500 ping elapsed=4000 ping elapsed=4500 NO ping elapsed=5000 NO ping elapsed=5500 NO ping elapsed=6000 up_assert: Assertion failed at file:irq/irq_unexpectedisr.c line: 65 task: Idle Task up_dumpstate: sp: 0d0279d4 up_dumpstate: IRQ stack: up_dumpstate: base: 0d027a00 up_dumpstate: size: 00000800 up_dumpstate: used: 00000120 up_stackdump: 0d0279c0: 00000000 0d003e3d 0d0291a8 0d02975c 00000000 00000002 466cc9d4 0d002f69 up_stackdump: 0d0279e0: 0d002f55 0d00703d 00000000 0d02975c 0d028a20 00000003 00000000 0d006fd5 up_dumpstate: sp: 0d029830 up_dumpstate: User stack: up_dumpstate: base: 0d029840 up_dumpstate: size: 00000400 up_dumpstate: used: 00000000 up_stackdump: 0d029820: 9b7feebc 1f86add5 00000000 0d002e75 0d029844 001567bc 2df7cabf 00000000 up_registerdump: R0: 00000000 0d026bcc 0d02df68 00000014 0d026b54 0d028a20 00000003 00000000 up_registerdump: R8: 0d026ca0 f0bbaf7f dc9161d8 466cc9d4 00000003 0d029830 0d002e79 0d008792 up_registerdump: xPSR: 21000000 BASEPRI: 00000000 CONTROL: 00000000 up_registerdump: EXC_RETURN: ffffffe9 up_taskdump: Idle Task: PID=0 Stack Used=0 of 0 up_taskdump: hpwork: PID=1 Stack Used=344 of 2028 up_taskdump: lpwork: PID=2 Stack Used=352 of 2028 up_taskdump: lpwork: PID=3 Stack Used=352 of 2028 up_taskdump: lpwork: PID=4 Stack Used=352 of 2028 up_taskdump: init: PID=5 Stack Used=1032 of 8172 up_taskdump: cxd56_pm_task: PID=6 Stack Used=320 of 996 up_taskdump: wdog: PID=8 Stack Used=528 of 2028 NuttShell (NSH) NuttX-8.2 nsh>

3.3. ADC サンプルアプリケーション

この章では、ADC サンプルアプリケーションの動作手順を示します。

3.3.1. ビルド手順

CLI 版を使ったビルド手順について書かれていますが、IDE 版でも同様のコンフィグレーションを選択することにより本サンプルアプリケーションをビルドすることができます。

-

sdkディレクトリへ移動します。build-env.shスクリプトを読み込むことで、コンフィグレーションツールのTab補完機能が有効になります。cd spresense/sdk source tools/build-env.sh

-

SDK のコンフィグレーションとビルドを行います。

引数に

examples/adc_monitorを指定してコンフィグレーションを実行します。

ビルドに成功するとsdkフォルダ直下にnuttx.spkファイルが生成されます。tools/config.py examples/adc_monitor make

-

nuttx.spkを Spresense ボードへ書き込みます。この例では シリアルポートとして /dev/ttyUSB0 を、書き込み速度の baudrate として 500000 bps を設定しています。

tools/flash.sh -c /dev/ttyUSB0 -b 500000 nuttx.spk

3.3.2. 動作確認

シリアルターミナルを開いて、adc_monitor コマンドを実行します。

-

シリアルターミナルを起動します。

以下は、minicom ターミナルを使用する例です。 シリアルポートとして /dev/ttyUSB0 を、baudrate として 115200 bps を設定しています。

minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200 -

NuttShell から

adc_monitorコマンドを実行します。adc_monitor コマンドの Usage を以下に示します。

nsh> adc_monitor -h Usage: adc_monitor [OPTIONS] Arguments are "sticky". For example, once the ADC device is specified, that device will be re-used until it is changed. "sticky" OPTIONS include: [-p devpath] selects the ADC device. /dev/lpadc0, 1, 2, 3, /dev/hpadc0, 1 Current: /dev/lpadc0 [-n count] set the number of reads. Current: 10 [-h] shows this message and exits

- -p

-

全部で 6 つの ADC 専用端子があります。-p オプションにより、-p /dev/lpadc[0-3] もしくは /dev/hpadc[0-1] を指定します。 Spresense ボード上のピン番号とデバイスファイルの関係は下記の通りです。

ピン番号

A0

A1

A2

A3

A4

A5

/devファイル

/dev/lpadc0

/dev/lpadc1

/dev/lpadc2

/dev/lpadc3

/dev/hpadc0

/dev/hpadc1

- -n

-

測定回数を指定します。

例えば、HPADC0 (A4) に対して、10 回分の ADC データ取得を行います。 HPADC0 に対して、ADC データをバッファリングし、その平均値、最小値、最大値を表示します。 ADC データは 16bit の符号付きデータで、範囲は -32767 ~ 32767 です。

nsh> adc_monitor -p /dev/hpadc0 -n 10 ADC example - Name:/dev/hpadc0 bufsize:16 Ave:-32767 Min:-32767 Max:-32767 Cnt:8 Ave:-32767 Min:-32767 Max:-32767 Cnt:8 Ave:-32767 Min:-32767 Max:-32767 Cnt:8 Ave:14673 Min:14668 Max:14676 Cnt:8 Ave:14681 Min:14677 Max:14684 Cnt:8 Ave:14690 Min:14687 Max:14694 Cnt:8 Ave:14684 Min:14680 Max:14690 Cnt:8 Ave:14677 Min:14672 Max:14682 Cnt:8 Ave:14677 Min:14675 Max:14682 Cnt:8 Ave:14672 Min:14667 Max:14677 Cnt:8 ADC example end

3.3.3. ADC サンプリング周波数について

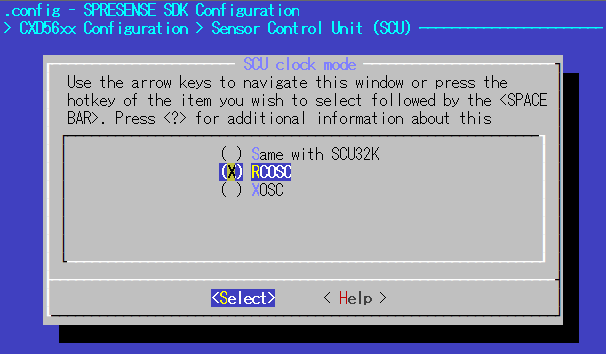

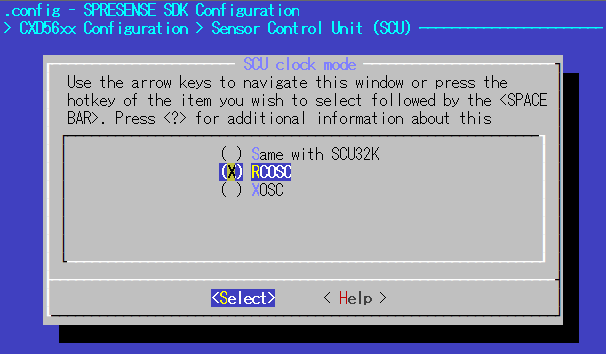

ADC のサンプリング周波数は SCU clock mode により選択されたクロックに依存します。

3.3.3.1. HPADC (High Performance ADC)

HPADC は高速サンプリングが可能な ADC です。

HPADC の クロック系統図を以下に示します。

クロックソースを固定分周して HPADC クロックが決まります。 その ADC クロックを 2 のべき乗で分周してサンプリング周波数が決定されます。

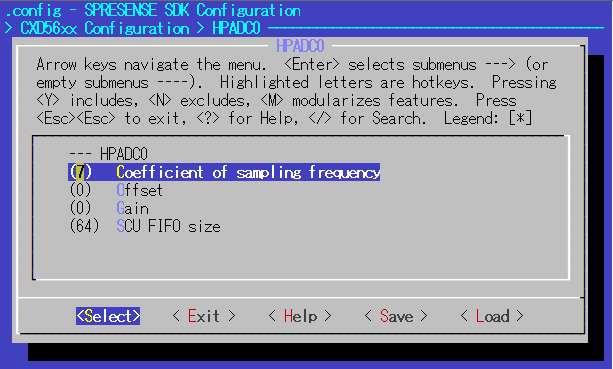

n の値は、次の SDK コンフィグレーションにより変更することができます。

System Type -> CXD56xx Package Configuration -> Peripheral Support -> ADC -> HPADC0 -> Coefficient of sampling frequency (CONFIG_CXD56_HPADC0_FREQ) ADC -> HPADC1 -> Coefficient of sampling frequency (CONFIG_CXD56_HPADC1_FREQ)

n の取りうる範囲は、SCU clock mode によって変わります。

-

SCU clock mode = RTC の場合

n 9 10 11 Fs(Hz)

64

32

16

Available

〇

〇

〇

-

SCU clock mode = RCOSC/XOSC の場合

n 0 2 3 4 5 6 7(*1) Fs(Hz)

540-550K(*3)

512K

256K

128K

64K

32K

16K

Available

△(*4)

△(*2)

△(*2)

△(*2)

〇

〇

〇

(*1): デフォルトは SCU clock mode = RCOSC, n = 7 が選択されており、Fs = 16KHz です。

(*2): CONFIG_CXD56_HPADC0_HIGHSPEED=y のとき、最大512KHzまでのFsをサポートします。

(*3): CONFIG_CXD56_HPADC0_HIGHSPEED=y のとき、SCUシーケンサの実行性能に律速し、540〜550KHzで動作します。

(*4): n = 0 にしたとき、後段の平滑化CICフィルタが無効になり、10bit精度のADC生値を出力します。CONFIG_CXD56_HPADC0_HIGHSPEED を有効にした場合、

HPADC1、LPADC、I2C/SPI の SCUシーケンサを使用することはできなくなります。高速サンプリングレート(512KHz)を使用する際の推奨コンフィグレーションを以下に示します。

Configuration Value Description CONFIG_CXD56_ADC

y

ADC を有効にします。

CONFIG_CXD56_HPADC0

y

HPADC0 を有効にします。

CONFIG_CXD56_HPADC1

n

HPADC1 を無効にします。

CONFIG_CXD56_LPADC

n

LPADC を無効にします。

CONFIG_CXD56_HPADC0_FREQ

2

Fsを512KHzに設定します。

CONFIG_CXD56_HPADC0_HIGHSPEED

y

高速オプションを有効にします。

CONFIG_CXD56_HPADC0_INPUT_GAIN_M6DB

y

入力ゲイン設定として-6dBを選択します。

CONFIG_CXD56_I2C0_SCUSEQ

n

I2C0 SCUシーケンサを無効にします。

CONFIG_CXD56_I2C1_SCUSEQ

n

I2C1 SCUシーケンサを無効にします。

CONFIG_CXD56_SPI3_SCUSEQ

n

SPI3 SCUシーケンサを無効にします。

CONFIG_CXD56_SCU_XOSC

y

SCUクロック源としてXOSCを選択します。

3.3.3.2. LPADC (Low Power ADC)

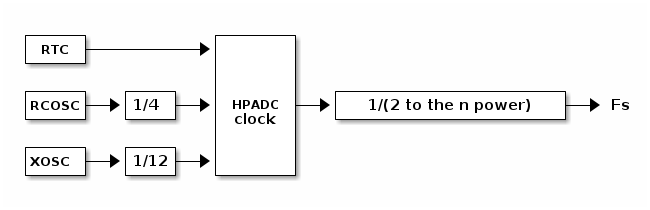

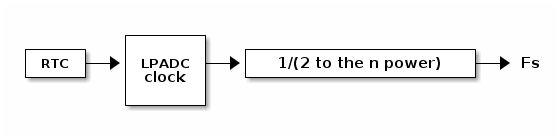

LPADC は HPADC に比べてサンプリングレートは低速ですが省電力で動作する ADC です。 LPADC のクロック系統図を以下に示します。

LPADC を RTC クロックをベースに動作します。そのクロックを 2 のべき乗で分周してサンプリング周波数が決定されます。

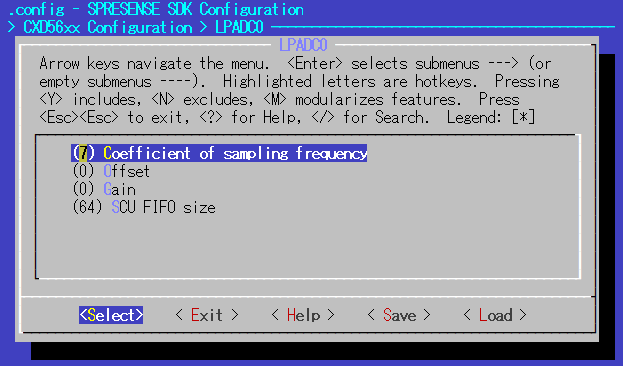

n の値は、次の SDK コンフィグレーションにより変更することができます。

System Type -> CXD56xx Package Configuration -> Peripheral Support -> ADC -> LPADC0 -> Coefficient of sampling frequency (CONFIG_CXD56_LPADC0_FREQ) ADC -> LPADC1 -> Coefficient of sampling frequency (CONFIG_CXD56_LPADC1_FREQ) ADC -> LPADC2 -> Coefficient of sampling frequency (CONFIG_CXD56_LPADC2_FREQ) ADC -> LPADC3 -> Coefficient of sampling frequency (CONFIG_CXD56_LPADC3_FREQ)

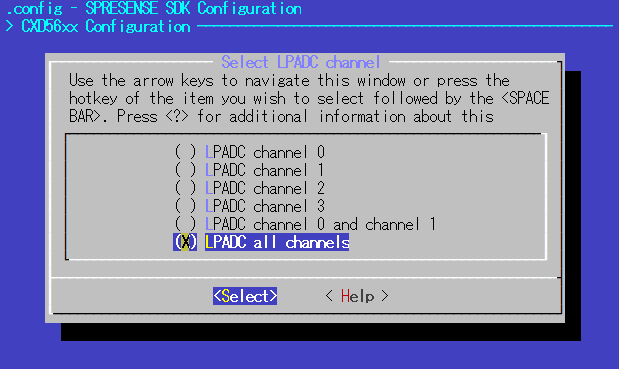

n の取りうる範囲は、SCU clock mode によって変わります。 また、LPADC は全部で 4 チャンネルありますが、1 ch のみ使用する場合、2ch で使用する場合、4ch で使用する場合 でもサンプリング周波数の上限値が変わります。それぞれのケースで、n の取りうる値を以下に示します。

-

SCU clock mode = RTC の場合

-

LPADC channel 0 ~ 3 のいずれか一つのチャンネルを選択した場合

n 11 12 13 14 15 Fs(Hz)

16

8

4

2

1

Available

〇

〇

〇

〇

〇

-

LPADC channel 0 and 1 の二つのチャンネルを選択した場合

n 12 13 14 15 Fs(Hz)

4

2

1

0.5

Available

〇

〇

〇

〇

-

LPADC channel 0 ~ 3 の四つのチャンネルを選択した場合

n 11 12 13 14 15 Fs(Hz)

4

2

1

0.5

0.25

Available

〇

〇

〇

〇

〇

-

-

SCU clock mode = RCOSC の場合

-

LPADC channel 0 ~ 3 のいずれか一つのチャンネルを選択した場合

n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fs(Hz)

4K

2K

1K

512

256

128

64

32

16

8

4

2

1

Available

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

-

LPADC channel 0 and 1 の二つのチャンネルを選択した場合

n 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fs(Hz)

256

128

64

32

16

8

4

2

1

0.5

Available

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

-

LPADC channel 0 ~ 3 の四つのチャンネルを選択した場合

n 7(*) 8 9 10 11 12 13 14 15 Fs(Hz)

64

32

16

8

4

2

1

0.5

0.25

Available

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

(*): デフォルトは LPADC 全チャンネル有効で SCU clock mode = RCOSC, n = 7 が選択されています。

-

-

SCU clock mode = XOSC の場合

-

LPADC channel 0 ~ 3 のいずれか一つのチャンネルを選択した場合

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fs(Hz)

8K

4K

2K

1K

512

256

128

64

32

16

8

4

2

1

Available

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

-

LPADC channel 0 and 1 の二つのチャンネルを選択した場合

n 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fs(Hz)

256

128

64

32

16

8

4

2

1

0.5

Available

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

-

LPADC channel 0 ~ 3 の四つのチャンネルを選択した場合

n 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fs(Hz)

64

32

16

8

4

2

1

0.5

0.25

Available

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

-

3.4. PWM サンプルアプリケーション

PWM サンプルアプリケーションの動作について説明します。

3.4.1. ビルド手順

ここではコマンドラインによるビルド手順を示します。

IDE を使用してビルドする場合、以下に示すコンフィグレーション情報を参考にしてください。

-

sdkディレクトリへ移動します。build-env.shスクリプトを読み込むことで、config.pyツールの Tab 補完機能が有効になります。cd spresense/sdk source tools/build-env.sh

-

SDK のコンフィグレーションとビルドを行います。

引数に

examples/pwmを指定してコンフィグレーションを実行します。

ビルドに成功するとsdkフォルダ直下にnuttx.spkファイルが生成されます。tools/config.py examples/pwm make

-

nuttx.spkを Spresense ボードへ書き込みます。この例では シリアルポートとして

/dev/ttyUSB0を、書き込み速度の baudrate に500000bps を設定しています。お使いの環境に合わせて変更してください。tools/flash.sh -c /dev/ttyUSB0 -b 500000 nuttx.spk

3.4.2. 動作確認

シリアルターミナルを開いて、pwm コマンドを実行します。

-

シリアルターミナルを起動します。

シリアルポートに

/dev/ttyUSB0を、baudrate に115200bps を指定して、 minicom ターミナルを使用する例を示します。minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200 -

NuttShell から

pwmコマンドを実行します。pwmコマンドの使い方を以下に示します。nsh> pwm -h Usage: pwm [OPTIONS] Arguments are "sticky". For example, once the PWM frequency is specified, that frequency will be re-used until it is changed. "sticky" OPTIONS include: [-p devpath] selects the PWM device. Default: /dev/pwm0 Current: /dev/pwm0 [-f frequency] selects the pulse frequency. Default: 1000 Hz Current: 1000 Hz [-d duty] selects the pulse duty as a percentage. Default: 50 % Current: 50 % [-t duration] is the duration of the pulse train in seconds. Default: 5 Current: 5 [-h] shows this message and exits

例)PWM1 に対して、周期 2000 Hz、デューティー比 30 % の PWM 信号を 10 秒間出力します。

nsh> pwm -p /dev/pwm1 -f 2000 -d 30 -t 10

- -p

-

全部で 4 つの PWM 専用端子があります。-p オプションにより、-p /dev/pwm[0-3] を指定します。

- -f

-

PWM 周期 [Hz] を設定します。

- -d

-

デューティー比(周期に対する High 期間の割り合い) [%] は、1 ~ 99 までの数字を指定します。

- -t

-

指定された時間 [s] の PWM 信号を出力します。

3.4.3. PWM 周波数とデューティー比について

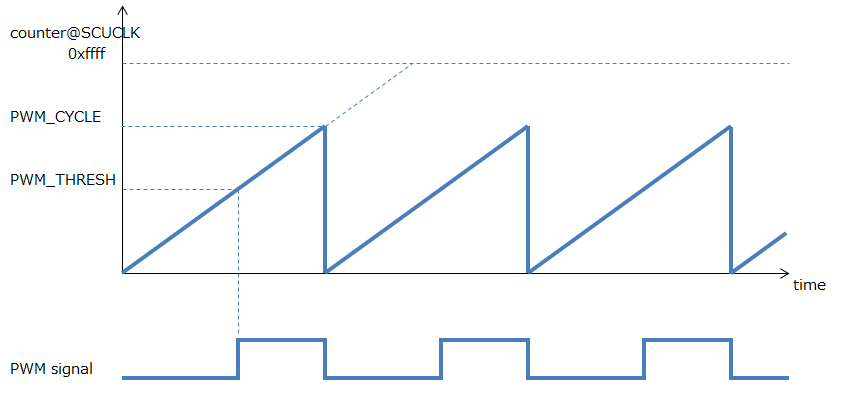

PWM は SCU clock mode により選択されたクロックで動作します。

SCU clock を以下に示します。

-

Same with SCU32K → RTC 32.768kHz

-

RCOSC → 約8.2MHz

-

XOSC → TCXO 26MHz を CONFIG_CXD56_SCU_XOSC_DIV(=2) で分周した 13MHz

PWM 信号の波形は、下図で表されるように SCU clock の PWM_CYCLE カウント数により周期が決まり、 PWM_THRESH カウント数により Low 出力の期間が決定されます。カウント数の上限は 0xffff です。

PWM で設定できる周波数の範囲は、

1 <= PWM frequency <= SCU clock / 2

となり、例えば、SCU clock が RCOSC を選択した場合は、1Hz ~ 約 4MHz までとなります。

デューティー比について、-d で指定された数字から計算上の近似値で Low, High の区間を決定するため、

出力される波形は正確なデューティー比にならず丸め誤差を含むことがあります。

4. GPS チュートリアル

4.1. GNSS サンプルアプリケーション

GNSS サンプルアプリケーションの動作について説明します。

4.1.1. ビルド手順

ここではコマンドラインによるビルド手順を示します。

IDE を使用してビルドする場合、以下に示すコンフィグレーション情報を参考にしてください。

-

sdkディレクトリへ移動します。build-env.shスクリプトを読み込むことで、config.pyツールの Tab 補完機能が有効になります。cd spresense/sdk source tools/build-env.sh

-

SDK のコンフィグレーションとビルドを行います。

引数に

examples/gnssを指定してコンフィグレーションを実行します。

ビルドに成功するとsdkフォルダ直下にnuttx.spkファイルが生成されます。tools/config.py examples/gnss make

-

nuttx.spkを Spresense ボードへ書き込みます。この例では シリアルポートとして

/dev/ttyUSB0を、書き込み速度の baudrate に500000bps を設定しています。お使いの環境に合わせて変更してください。tools/flash.sh -c /dev/ttyUSB0 -b 500000 nuttx.spk

4.1.2. 動作確認

シリアルターミナルを開いて、gnss コマンドを実行します。

-

シリアルターミナルを起動します。

シリアルポートに

/dev/ttyUSB0を、baudrate に115200bps を指定して、 minicom ターミナルを使用する例を示します。minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200 -

NuttShell から

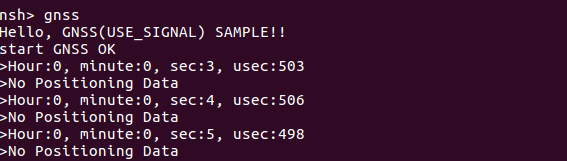

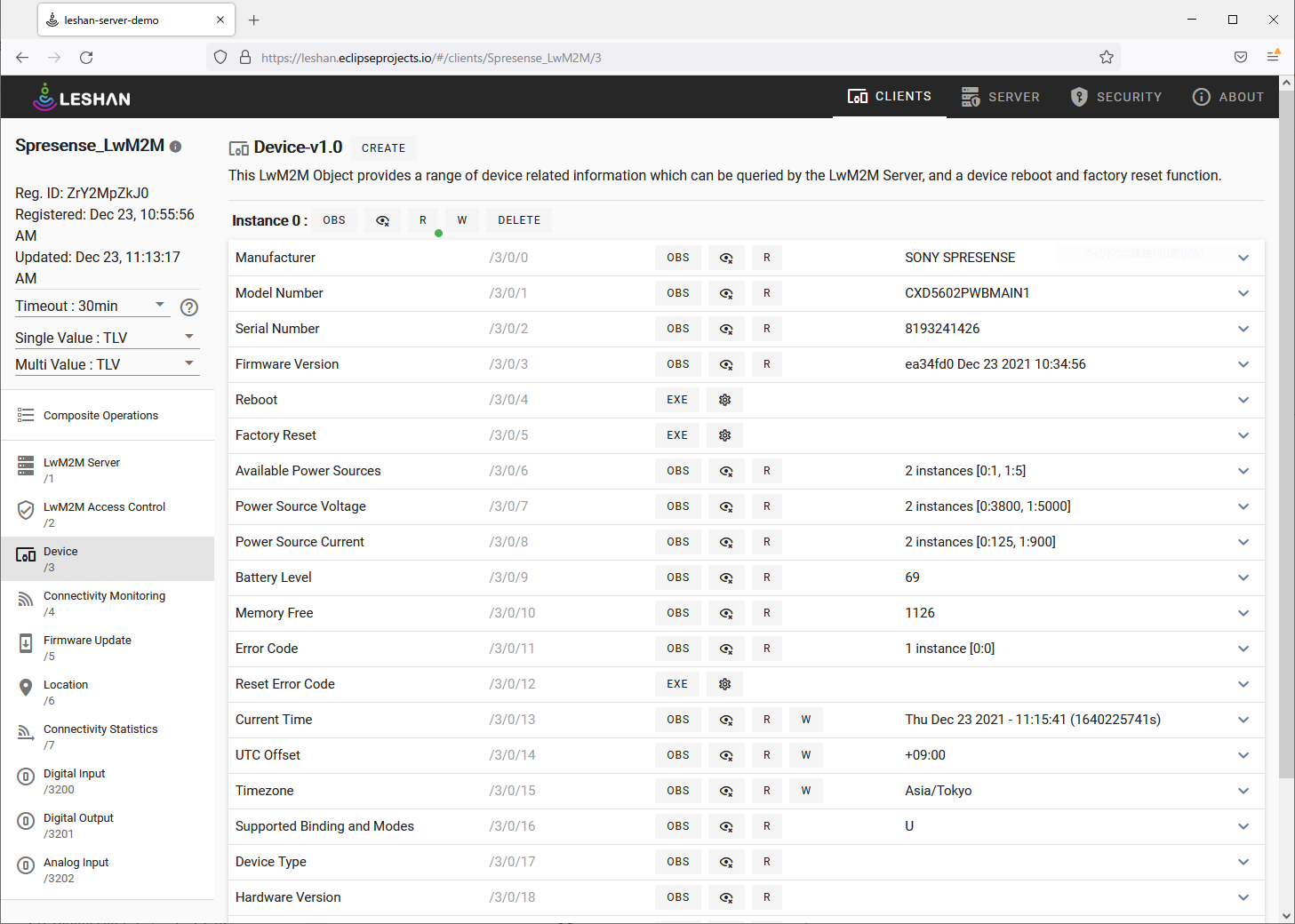

gnssコマンドを実行します。 図 15. gnssコマンド起動時ログ

図 15. gnssコマンド起動時ログ

本アプリケーションを実行すると、はじめに /dev/gps ドライバを open() します。

fd = open("/dev/gps", O_RDONLY);openしたドライバに対して ioctl() を用いて、測定周期の設定や衛星システムの選択を行います。

ret = ioctl(fd, CXD56_GNSS_IOCTL_SET_OPE_MODE, (uint32_t)&set_opemode);

ret = ioctl(fd, CXD56_GNSS_IOCTL_SELECT_SATELLITE_SYSTEM, set_satellite);ioctl() の CXD56_GNSS_IOCTL_START コマンドにより測位を開始します。

ret = ioctl(fd, CXD56_GNSS_IOCTL_START, CXD56_GNSS_STMOD_HOT);測位結果は、read() を用いて読みだすことができます。

ret = read(fd, &posdat, sizeof(posdat));本アプリケーションでは 1 秒周期で測位結果を表示します。

位置情報が取得できるまでの間は、"No Positioning Data"と表示されます。

Hour:0, minute:0, sec:3, usec:503 No Positioning Data

はじめに時刻情報を取得できたら、ターミナル上に UTC 時刻を表示します。

さらに位置情報を取得できたら次のように緯度、経度情報がターミナル上に表示されます。

Hour:9, minute:13, sec:20, usec:559 LAT 35.25.6303 LNG 139.22.1986

本アプリケーションは、位置情報を取得してから約200秒後に測位動作を終了します。

ioctl() の CXD56_GNSS_IOCTL_STOP コマンドにより測位を停止した後に、/dev/gps ドライバを close() します。

ret = ioctl(fd, CXD56_GNSS_IOCTL_STOP, 0);

ret = close(fd);上空がよく見える屋外など受信環境が良い場合は、約30秒~1分ぐらいで測位ができますが、 受信環境がよくない場合は測位するまでに数分かかる場合があります。

4.2. Geofence サンプルアプリケーション

Geofence サンプルアプリケーションの動作について説明します。

Geofence は、GNSS で取得される位置情報を使って、特定のリージョンに入る・抜ける・一定期間滞在している、 といったイベントを検出しアプリケーションに通知する機能を提供します。そのリージョンは、中心座標(緯度経度)とその半径によって 指定され、ユーザーが任意の位置を最大 20 地点まで登録することができます。

4.2.1. ビルド手順

ここではコマンドラインによるビルド手順を示します。

IDE を使用してビルドする場合、以下に示すコンフィグレーション情報を参考にしてください。

-

sdkディレクトリへ移動します。build-env.shスクリプトを読み込むことで、config.pyツールの Tab 補完機能が有効になります。cd spresense/sdk source tools/build-env.sh

-

SDK のコンフィグレーションとビルドを行います。

引数に

examples/geofenceを指定してコンフィグレーションを実行します。

ビルドに成功するとsdkフォルダ直下にnuttx.spkファイルが生成されます。tools/config.py examples/geofence make

-

nuttx.spkを Spresense ボードへ書き込みます。この例では シリアルポートとして

/dev/ttyUSB0を、書き込み速度の baudrate に500000bps を設定しています。お使いの環境に合わせて変更してください。tools/flash.sh -c /dev/ttyUSB0 -b 500000 nuttx.spk

4.2.2. 動作確認

シリアルターミナルを開いて、geofence コマンドを実行します。

-

シリアルターミナルを起動します。

シリアルポートに

/dev/ttyUSB0を、baudrate に115200bps を指定して、 minicom ターミナルを使用する例を示します。minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200 -

NuttShell から

geofenceコマンドを実行します。nsh> geofence

本アプリケーションでは、まず現在位置の情報を測位によって取得します。

その現在位置と、そこを起点として東西南北方向にそれぞれ 50 m ずつ離れた場所の計 5 つのリージョンを登録します。

現在位置の測位が完了しリージョンが設定された後に、デバイスを持ち歩いて移動することにより、 特定のリージョンに入った"ENTER"/抜けた"EXIT"/滞在している"DWELL"、といったステータスの情報がログ上に表示されます。

具体的な Geofence 機能の使い方については以下の通りです。

/dev/gps ドライバを open() して測位を行う方法は、

前述した GNSS サンプルアプリケーション を参照してください。

Geofence 機能を使用するためには /dev/geofence ドライバを open() します。

g_fdgeo = open("/dev/geofence", O_RDONLY);openしたドライバに対して ioctl() を用いて、Dead zone [m] や滞在通知期間 [s] を設定します。

mode.deadzone = 5;

mode.dwell_detecttime = 10;

ret = ioctl(g_fdgeo, CXD56_GEOFENCE_IOCTL_SET_MODE, (unsigned long)&mode);ioctl() の CXD56_GEOFENCE_IOCTL_ADD コマンドにより、リージョンを追加します。

region_xxx.id = 0;

region_xxx.latitude = own_latitude;

region_xxx.longitude = own_longitude;

region_xxx.radius = GEOFENE_REGION_RADIUS;

ret = ioctl(g_fdgeo, CXD56_GEOFENCE_IOCTL_ADD, (unsigned long)®ion_xxx);ioctl() の CXD56_GEOFENCE_IOCTL_START コマンドにより、Geofence 動作を開始します。

ret = ioctl(g_fdgeo, CXD56_GEOFENCE_IOCTL_START, 0);Geofence イベントを poll() によって待ち受け、read() により情報を取得します。

ret = read(g_fdgeo, &g_geofence_status, sizeof(struct cxd56_geofence_status_s));本アプリケーションは、トータル 10 個のイベント通知がきたら Geofence 動作を終了します。

ioctl() の CXD56_GEOFENCE_IOCTL_STOP コマンドにより停止した後に、/dev/geofence ドライバを close() します。

ret = ioctl(g_fdgeo, CXD56_GEOFENCE_IOCTL_STOP, 0);

ret = close(g_fdgeo);4.3. GNSS ATCMD アプリケーション

gnss_atcmd は Spresense SDK 上で動作する GNSS 機能評価用のサンプルアプリケーションです。

PC 等のホストからシリアルポートを介してコマンドを送信すると、そのシリアルポートに NMEA センテンスの結果が出力されます。具体的なコマンドの仕様とアプリケーションの使用例について示します。

4.3.1. ビルド手順

ここではコマンドラインによるビルド手順を示します。

IDE を使用してビルドする場合、以下に示すコンフィグレーション情報を参考にしてください。

-

sdkディレクトリへ移動します。build-env.shスクリプトを読み込むことで、config.pyツールの Tab 補完機能が有効になります。cd spresense/sdk source tools/build-env.sh

-

SDK のコンフィグレーションとビルドを行います。

本アプリケーションを実行するためには、以下の SDK Configuration を有効にしてください。

CONFIG_CXD56_GNSS=y CONFIG_GPSUTILS_CXD56NMEA_LIB=y CONFIG_EXAMPLES_GNSS_ATCMD=y下記のコマンド実行することでこれらの Configuration を自動的に有効にすることができます。

./tools/config.py examples/gnss_atcmdまた、コマンド入出力に使用するポートを、コンフィグレーション GNSS Command IO によって切り替えることができます。

│ Prompt: GNSS Command IO │ Location: │ -> Examples │ -> GNSS CXD5603 @command emulator example (EXAMPLES_GNSS_ATCMD [=y])

-

Example uses USB CDC tty : 拡張ボード上の USB ポートを使用 (デフォルト)

-

Example uses STDINOUT for nsh debug UART : メイン基板上の USB ポート (UART1)

-

Example uses UART ttyS0 : メイン基板上の USB ポート (UART1)

-

Example uses UART ttyS1 : 非サポート

-

Example uses UART ttyS2 : メインボード及び拡張ボード上の UART ポート (UART2)

ビルドに成功すると

sdkフォルダ直下にnuttx.spkというバイナリファイルが生成されます。

-

-

nuttx.spkを Spresense ボードへ書き込みます。この例では シリアルポートとして

/dev/ttyUSB0を、書き込み速度の baudrate に500000bps を設定しています。お使いの環境に合わせて変更してください。tools/flash.sh -c /dev/ttyUSB0 -b 500000 nuttx.spk

4.3.2. @コマンド仕様

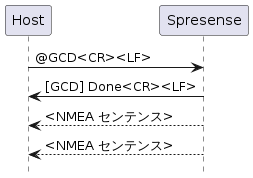

ホストから送信するコマンドの仕様について説明します。

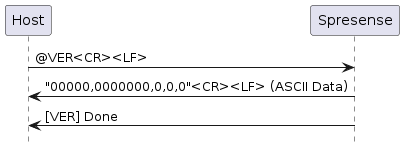

PC 等のホストから送信されたコマンドを gnss_atcmd アプリケーションが受信し、処理結果をホストに返します。コマンド送信から結果が応答されるまでの期間は、NMEA は出力されません。gnss_atcmd アプリケーションからコマンド完了を示す応答メッセージ (Done または Err ) が返ってくる前に別のコマンドを発行しないようにして下さい。なお、コマンド送信からコマンド応答が返るまでの時間はコマンドの種別およびその時の状態により異なりますが、ワーストケースで約 5 秒かかることがあります。ホストコントローラにてタイムアウトを検出する際は 5 秒にてタイムアウトと判断して下さい。

4.3.2.1. コマンドフォーマット

コマンドの書式は以下の通りです。"@" (アットマーク)に続いてコマンド文字列や引数を送信し、最後に改行コードを送ります。

@Command [Argument0] [Argument1]...<CR><LF>

- Command

-

4 文字以内の文字列です。詳細は下表 コマンド一覧 を参照してください。

- Argument

-

10 進数で表される数値です。文字列の先頭が "0x" の場合は 16 進数を表します。 コマンドによっては複数の引数をとります。

- <CR><LF>

-

改行コードを表します。コマンド行の終わりには CR (Carriage Return) + LF (Line Feed) を付けてください。

4.3.2.2. 正常応答フォーマット

正常応答結果の書式は以下の通りです。[送信したコマンド文字列]に続いて、"Done"の文字列が返ります。

[Command] Done<CR><LF>

- Command

-

受信したコマンド文字列を表します。

- <CR><LF>

-

改行を表します。応答行の終わりには CR (Carriage Return) + LF (Line Feed) が付加されています。

4.3.2.3. エラー応答フォーマット

エラー応答結果の書式は以下の通りです。[送信したコマンド文字列]に続いて、"Err"の文字列とエラーコードが返ります。

[Command] Err ErrorCode<CR><LF>

- Command

-

受信したコマンド文字列を表します。

- ErrorCode

-

負値のエラーコードを表します。

- <CR><LF>

-

改行を表します。応答行の終わりには CR (Carriage Return) + LF (Line Feed) が付加されています。

4.3.2.4. コマンドシーケンス

@GCD のような測位開始のコマンドを発行すると、"Done" の応答を返した後に、定期的に NMEA センテンスが Host へ送られます。

@VER コマンドを発行すると、バージョン情報が送られた後に、"Done" の応答が返ります。

4.3.2.5. コマンド一覧

gnss_atcmd が処理可能なコマンド一覧を下記に示します。

| Command | Argument | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

@AEXT |

- |

アプリケーションを終了します。本コマンドは測位停止中に実行してください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

@BSSL |

NMEAマスク |

NMEA 0183 (ver 4.00) 規格で定義されているNMEAセンテンスのうち、 出力するNMEAセンテンスをビットマスク値で引数に指定します。 初期状態ではNMEAマスクには0xefが設定されています。

xx は、以下を表します。

コマンド例:

|

||||||||||||||||||||||||||||||

@BUP |

- |

受信済みのエフェメリス及び各種パラメータを Flash へセーブします。セーブされたデータは次回起動時に自動的にリストアされます。

本コマンドは測位停止中に実行して下さい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

@GCD |

- |

Cold Start による測位を開始し、NMEAセンテンスを周期的に出力します。出力されるNMEAセンテンスはNMEAマスクに従います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

@GNS |

衛星マスク |

測位に使用する衛星を引数のビットマスク値で選択します。

NOTE

GLONASS, Galileo, BeiDou に関して同時に使用することはできません。 コマンド例:

|

||||||||||||||||||||||||||||||

@GPOE |

<緯度[度]> |

楕円体座標の受信機現在位置を設定します。 コマンド例:

|

||||||||||||||||||||||||||||||

@GSR |

- |

Hot Start による測位を開始し、NMEAセンテンスを周期的に出力します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

@GSTP |

- |

測位を停止します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

@GSW |

- |

Warm Start による測位を開始し、NMEAセンテンスを周期的に出力します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

@GTIM |

<年> |

UTC時刻を設定します。 コマンド例:

|

||||||||||||||||||||||||||||||

@VER |

- |

ALLゼロのバージョン番号を返します。 |

4.3.3. 動作確認

シリアルターミナルを開いて、gnss_atcmd コマンドを実行します。

-

シリアルターミナルを起動します。

以下は、minicom ターミナルを使用する例です。 シリアルポートとして /dev/ttyUSB0 を、baudrate として 115200 bps を設定しています。

minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200 -

NuttShell から

gnss_atcmdコマンドを実行します。以下に示す例は、コマンド入出力のターミナルとして NuttShell と同じメイン基板上の USB ポートを使用しています。 前述した GNSS Command IO のコンフィグレーションは、"Example uses STDINOUT for nsh debug UART" を選択しています。

-

Example uses USB CDC tty

-

Example uses STDINOUT for nsh debug UART

-

Example uses UART ttyS0

-

Example uses UART ttyS1

-

Example uses UART ttyS2

-

4.3.3.1. 例: Cold Start による測位の開始と停止

GPS、Glonass、QZSS L1C/A を測位衛星として選び、Cold Start で測位を開始します。 その後 NMEA センテンスが出力され、適当な期間の後、測位を停止して gnss_atcmd を終了します。

nsh> gnss_atcmd (アプリケーション開始)

@GNS 0x0b↵ (測位衛星の選択)

@GCD↵ (Cold Start測位開始)

----- <NMEA出力> ----

@GSTP↵ (測位停止)

@AEXT↵ (アプリケーション終了)

nsh>

4.3.3.2. 例: GNSS 終了後の Hot Start 測位

初めに GPS、Glonass、QZSS L1C/A を測位衛星として選び、Cold Start で測位を開始します。 測位された後に、Spresense の電源は保ちつつ GNSS を終了し、再度 Hot Start で測位を開始します。 Hot Start では測位開始から数秒後に測位が FIX します。

nsh> gnss_atcmd (アプリケーション開始)

@GNS 0x0b↵ (測位衛星の選択)

@GCD↵ (Cold Start測位開始)

----- <NMEA出力> ----

@GSTP↵ (測位停止)

@AEXT↵ (アプリケーション終了)

nsh> gnss_atcmd (アプリケーション開始)

@GSR↵ (Hot Start測位開始)

----- <NMEA出力> ----

@GSTP↵ (測位停止)

@AEXT↵ (アプリケーション終了)

nsh>

4.3.3.3. 例: Spresense 電源 OFF 後の Hot Start 測位

初めに GPS、Glonass、QZSS L1C/A を測位衛星として選び、Cold Start で測位を開始します。 その後、GNSS を終了した後に Spresense の電源を OFF します。

再度 Spresense の電源を入れた後、UTC 時刻と現在位置を入力して Hot Start で測位を開始します。 Hot Start では測位開始から数秒後に測位が FIX します。

nsh> gnss_atcmd (アプリケーション開始)

@GNS 0x0b↵ (測位衛星の選択)

@GCD↵ (Cold Start測位開始)

----- <NMEA出力> ----

@GSTP↵ (測位停止)

@BUP↵ (Flashへバックアップ)

@AEXT↵ (アプリケーション終了)

----- <Power OFF> -----

----- <Power ON> -----

nsh> gnss_atcmd (アプリケーション開始)

@GTIM 2018 11 09 02 45 05↵ (UTC 時刻設定)

@GPOE 35 39 31 139 44 05↵ (現在位置の設定)

@GSR↵ (Hot Start測位開始)

----- <NMEA出力> ----

@GSTP↵ (測位停止)

@AEXT↵ (アプリケーション終了)

nsh>

4.3.3.4. みちびきQZQSMセンテンスの出力

衛星マスクにQZSS L1/CAを選び、NMEAマスクでQZQSMセンテンスを有効にした後、測位を開始します。 受信条件が良ければ10秒弱で最初のQZQSMセンテンスが出力され、その後4秒毎に出力されます。

nsh> gnss_atcmd

@GNS 0x29↵

@BSSL 0x40ef↵

@GCD↵

$GPGGA,000001.00,,,,,0,00,,,,,,,*49

$GNGLL,,,,,000001.00,V,N*55

…

$GNZDA,000008.00,06,01,1980,,*77

$QZQSM,56,9AADF260540002C3F2587F8B101962082C41A588ACB1181623500011439023C*7B

$GPGGA,000009.00,,,,,0,00,,,,,,,*41

…

4.4. GNSS Add-on サンプルアプリケーション

GNSS Add-on サンプルアプリケーションの動作について説明します。

本サンプルアプリケーションは、GNSS Add-onボードを使って位置情報を取得するといった基本的な使い方に加えて、 GPSデータロガーとしてそのまま利用できるようないくつかの機能をオプションとして実装しています。 オリジナルアプリケーションを作成する場合の参考にしてください。

-

NMEA出力サポート

-

測位周期設定サポート

-

1PPS信号を使った時刻設定

-

ファイルロギング機能

-

省電力のための間欠測位

-

アプリケーションの自動実行

-

みちびき災危通報出力サポート

4.4.1. ビルド手順

ここではコマンドラインによるビルド手順を示します。

IDE を使用してビルドする場合、以下に示すコンフィグレーション情報を参考にしてください。

-

sdkディレクトリへ移動します。build-env.shスクリプトを読み込むことで、config.pyツールの Tab 補完機能が有効になります。cd spresense/sdk source tools/build-env.sh

-

SDK のコンフィグレーションとビルドを行います。

引数に

examples/gnss_addonを指定してコンフィグレーションを実行します。

ビルドに成功するとsdkフォルダ直下にnuttx.spkファイルが生成されます。tools/config.py examples/gnss_addon make

-

nuttx.spkを Spresense ボードへ書き込みます。この例では シリアルポートとして

/dev/ttyUSB0を、書き込み速度の baudrate に500000bps を設定しています。お使いの環境に合わせて変更してください。tools/flash.sh -c /dev/ttyUSB0 -b 500000 nuttx.spk

4.4.2. 動作確認

シリアルターミナルを開いて、gnss_addon コマンドを実行します。

-

シリアルターミナルを起動します。

シリアルポートに

/dev/ttyUSB0を、baudrate に115200bps を指定して、 minicom ターミナルを使用する例を示します。minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200 -

NuttShell から

gnss_addonコマンドを実行します。gnss_addonコマンドの引数に-hを指定するとUsageが表示されます。nsh> gnss_addon -h Usage: gnss_addon [-n] [-q] [-p] [-c <cycle>] [-f <fixcnt>] [-s <sleep>] [-o <filepath>] Options: -n: Enable NMEA output -q: Enable NMEA DC Report output with "-n" option -p: Enable 1PPS signal -c <cycle>: Positioning cycle (100, 125, 200, 250, 500 or 1000 x N) [msec] (default:1000) -f <fixcnt>: Positioning fix count (default:300) -s <sleep>: Sleeping time [sec] (default:0) -o <filepath>: Full path to a log filegnss_addonコマンドを実行すると、はじめにファームウェアのバージョンを表示した後、指定した引数にしたがって測位を開始します。 測位がFIXして位置情報を取得できてから-fで指定した数だけ連続して測位に成功すると測位動作を停止し、-sで指定した秒数だけシステム全体がスリープ状態に入ります。アプリケーションの自動実行機能を利用することで、スリープ状態から起床したら再び測位を開始する、という間欠的な動作を繰り返し行うことができます。 -

アプリケーションの自動実行を設定する

アプリケーションの自動起動方法 に書かれている方法で、電源投入時に本アプリケーションが自動で実行されるように設定します。

例えば、100回測位した後に60秒スリープするという周期動作を行う場合は、次のように

init.rcスクリプトを作成します。nsh> echo "gnss_addon -f 100 -s 60" > /mnt/spif/init.rc

rebootコマンド、もしくは、リセットボタンを押して再起動すると、スクリプトの内容に従って自動実行を開始します。nsh> reboot Run /mnt/spif/init.rc. sh [13:100] NuttShell (NSH) NuttX-12.3.0 nsh> GNSS Add-on example application: NMEA: Disable (DC Report: Disable), 1PPS: Disable After positioning fix 100 times, sleep 60 sec. FW version: v00.144 2000/01/02 00:00:03.000 0.000000 0.000000 0.000 [N]

測位実行中でもNuttShellコマンドを入力することができます。自動起動を中止する場合は、

init.rcスクリプトを削除してから再起動してください。nsh> rm /mnt/spif/init.rc nsh> reboot

4.4.3. プログラム解説

-

基本的な測位シーケンス

ここでは、GNSS Add-onボードを使用して位置情報を取得するための基本的な手順を解説します。 内蔵GNSSとインターフェース互換性を保っているので、基本的な使い方は、GNSS サンプルアプリケーション と同様です。

内蔵GNSSのデバイスファイル名は

/dev/gps、GNSS Add-onドライバのデバイスファイル名は/dev/gps2になります。GNSS デバイスファイル名 内蔵GNSS

/dev/gps

GNSS Add-on

/dev/gps2

まず初めに

/dev/gps2のデバイスファイルをopen()します。fd = open("/dev/gps2", O_RDONLY);openしたドライバに対して

ioctl()のCXD56_GNSS_IOCTL_STARTコマンドにより測位を開始します。ret = ioctl(fd, CXD56_GNSS_IOCTL_START, CXD56_GNSS_STMOD_HOT); if (ret < 0) { printf("ERROR: start ret=%d, errno=%d\n", ret, errno); goto errout; }周期的にあがってくる測位データを読み出す方法を以下に示します。

測位情報の通知を

poll()によって待ち合わせてから、read()を用いて測位データを読み出す、という動作を繰り返し行います。この通知の間隔は、後述する測位周期の設定に依存します。デフォルトでは、1秒に1回の間隔で通知がきます。 また、測位動作中であることを外部から監視できるように、toggle_led()関数でメインボード上のLED3(GPIO_LED4)を点滅させています。/* Wait for positioning data to be notified. */ ret = poll(fds, 1, -1); if (ret < 0) { printf("ERROR: poll ret=%d, errno=%d\n", ret, errno); break; } /* Read the positioning data. */ ret = read(fd, &posdat, sizeof(posdat)); if (ret != sizeof(posdat)) { printf("ERROR: read ret=%d, errno=%d\n", ret, errno); break; } toggle_led();取得した測位データをシリアルターミナルへ出力するコードを以下に示します。

/* Print the positioning data. */ if (args.nmea) { print_nmea(&posdat); } else { print_posdat(&posdat, fp); }NMEAフォーマットでの出力方法については後述します。 デフォルトでは、UTC時刻、緯度[度]、経度[度]、高度[m] 及び測位ステータス情報を表示しています。 測位ステータス表示の意味は次の通りです。

測位ステータス 状態 [N]

非測位状態

[A]

測位状態

[D]

測位状態かつDGPSによる補正が有効

指定した回数だけ測位が完了したら、

ioctl()を用いて測位を停止 (CXD56_GNSS_IOCTL_STOP) します。次回起動のためにバックアップデータを保存 (CXD56_GNSS_IOCTL_SAVE_BACKUP_DATA) した後、GNSS Add-onボード上のデバイスをディープスリープモード (CXD56_GNSS_IOCTL_SLEEP) に入れます。ディープスリープ状態にすることで、電源投入後のアイドル状態よりも消費電力を低減することができます。/* Stop GNSS, save the backup data and put it deep sleep mode * for power saving. */ ret = ioctl(fd, CXD56_GNSS_IOCTL_STOP, 0); if (ret < 0) { printf("ERROR: stop ret=%d, errno=%d\n", ret, errno); } ret = ioctl(fd, CXD56_GNSS_IOCTL_SAVE_BACKUP_DATA, 0); if (ret < 0) { printf("ERROR: save ret=%d, errno=%d\n", ret, errno); } ret = ioctl(fd, CXD56_GNSS_IOCTL_SLEEP, CXD56_GNSS_DEEPSLEEP); if (ret < 0) { printf("ERROR: sleep ret=%d, errno=%d\n", ret, errno); }もし、ディープスリープモードからウェイクアップさせるときは、

ioctl()のCXD56_GNSS_IOCTL_WAKEUPコマンドを発行してください。本サンプルアプリケーションでopen()直後にウェイクアップコマンドを発行していますが、これはgnss_addonコマンドを繰り返し実行するときに、既にディープスリープモードにいるデバイスを起こすために行っています。このコマンドはデバイスが起床状態のときに発行しても特に問題ありません。/* Wakeup as GNSS may be in sleep mode. */ ret = ioctl(fd, CXD56_GNSS_IOCTL_WAKEUP, 0); if (ret < 0) { printf("ERROR: wakeup ret=%d, errno=%d\n", ret, errno); }最後に、デバイスを

close()します。/* Close a GNSS Add-on device driver. */ ret = close(fd); if (ret < 0) { printf("ERROR: close ret=%d, errno=%d\n", ret, errno); }ここまでが測位を行うための基本シーケンスになります。これより先では、その他のオプション機能について説明します。

-

NMEA出力

NMEA形式で出力を行う場合は、

gnss_addonコマンドの引数に-nを追加してください。他の引数と組み合わせて使用することができます。nsh> gnss_addon -n [その他のオプション]

NMEAを出力するためのコードは

gnss_addon_nmea.cに実装されています。 出力するNMEAセンテンスを限定したいときは、次のコードから不要なものを削除してください。/* Select NMEA sentence */ NMEA_SetMask2(NMEA_GGA_ON | NMEA_GLL_ON | NMEA_GSA_ON | NMEA_GSV_ON | NMEA_GNS_ON | NMEA_RMC_ON | NMEA_VTG_ON | NMEA_QZQSM_ON | NMEA_ZDA_ON); -

みちびき災危通報出力

みちびき災危通報の出力を行う場合は、

gnss_addonコマンドの引数に-nと-qを追加してください。他の引数と組み合わせて使用することができます。nsh> gnss_addon -n -q [その他のオプション]

みちびき災危通報を受信するとNMEA出力の中に

$QZQSMセンテンスが出力されます。みちびき災危通報を受信するためには、GNSS Add-on ボード上のファームウェアを v00.144 以降へ更新してください。

-

1PPS信号出力

1PPS信号を出力する場合は、

gnss_addonコマンドの引数に-pを指定してください。他の引数と組み合わせて使用することができます。nsh> gnss_addon -p [その他のオプション]

1PPS信号の出力を有効にするには、

ioctl()のCXD56_GNSS_IOCTL_SET_1PPS_OUTPUTコマンドを発行します。1PPS信号とは、UTC時刻に同期した1秒間隔のパルス信号になります。この信号は、GNSS Add-onボード上の

CL2ランドから出力されます。その他に、ノーマウントの抵抗R16をショートすることで GNSS Add-on ボード上のPIN_I2S0_DATA_OUTピンからも出力されます。詳しくは、ハードウェア設計資料 のGNSS Add-onボード回路図を参照してください。ret = ioctl(fd, CXD56_GNSS_IOCTL_SET_1PPS_OUTPUT, 1); if (ret < 0) { printf("ERROR: 1pps ret=%d, errno=%d\n", ret, errno); }1PPS信号を使った時刻同期方法も本サンプルコードに実装されています。本サンプルでは1PPS信号をGPIO割り込みとして受信しているので、そのまま利用するためには、1PPS信号と

PIN_I2S0_DATA_OUTピンを接続する必要があります。CL2ランドとPIN_I2S0_DATA_OUTピンを外部で結線するか、もしくは、抵抗R16をショートしてください。測位データの中に含まれている時刻情報は、デバイスが測位したタイミングとSpresenseが通知を受け取って読み出しを行うタイミングとのズレがあり、実時間から数100ミリ秒遅れた時刻になっています。より正確な時刻を知りたい場合は、1PPS信号を利用することができます。測位データに含まれる時刻情報から秒未満を切り捨てて +1秒した時刻ちょうどに、次の1PPS信号が通知されます。例えば、測位データ内の時刻が12時34分56秒だった場合、これは実時刻よりも遅れた時刻になっていますが、次にPPS信号から割り込みを受けたタイミングが実時刻の12時34分57秒ちょうどになります。

gnss_addon_pps.cサンプルコードでは、測位データから+1秒した時刻を覚えておいて、1PPS信号を割り込みとして受けたタイミングでその時刻をRTCにセットしています。割り込みハンドラからスレッドへのディスパッチ時間、RTCへの書き込み時間、及び、RTCの時刻精度が32kHzなので、ある程度の誤差は含まれますが、測位データ内の時刻よりは正確な実時間をRTCへ設定することができます。また、デバッグ用途で1PPS信号を割り込みとして受信したタイミングでメインボードのLED2(GPIO_LED3)を点滅させています。1PPS信号を割り込みとして正しく受け取れているかを確認することができます。 -

測位周期

gnss_addonコマンドの引数に-c <周期msec>を指定して測位周期を変更することができます。何も指定しなかった場合のデフォルト測位周期は1000msec(=1Hz)です。サポートしている周期は、100、125、200、250、500 もしくは 1000 の N 倍 (N≠0)です。サポート外の周期を設定した場合は、Invalid Parameterのエラーになりコマンドの実行を終了します。例えば、500msec(=2Hz)に設定する場合は次のように実行します。

nsh> gnss_addon -c 500 [その他のオプション]

測位周期の設定は、

ioctl()のCXD56_GNSS_IOCTL_SET_OPE_MODEコマンドを使用します。struct cxd56_gnss_ope_mode_param_s opemode; opemode.mode = 1; opemode.cycle = args.cycle; ret = ioctl(fd, CXD56_GNSS_IOCTL_SET_OPE_MODE, (uint32_t)&opemode); if (ret < 0) { printf("ERROR: cycle ret=%d, errno=%d\n", ret, errno); goto errout; } -

ファイルロギング機能

gnss_addonコマンドの引数に-o <ファイル名>を指定することで、測位結果をシリアルに出力する代わりにファイルへ保存します。拡張ボードにSD カードを挿して、SDカード上のnmea.logにログファイルを記録する場合は次のように実行します。nsh> gnss_addon -n -s 60 -o /mnt/sd0/nmea.log [その他のオプション]

SDカードへのファイルの保存は、スリープする直前にファイルを

fclose()したタイミングで行われます。そのため、-sオプションでスリープ時間を設定しておき、スリープしている間(測位中のLEDが点滅していないとき)にSDカードを引き抜くか電源を落とすことで、保存したファイルを安全に取り出すことができます。もし、NMEA出力をスリープ直前ではなく即時ファイルへの書き込みを行いたい場合は、

CONFIG_EXAMPLES_GNSS_ADDON_FSYNC_LOGGINGを有効にしてください。gnss_addon_nmea.cのoutnmea()関数内でfsync()を発行することで毎回ファイルへの書き出しが行われます。ただし、このオプションを有効にした場合、SDカードへの書き込みに時間がかかること、及び、ファイル書き込み中に電源を落としてしまうリスクが高くなるので使い方には十分に注意してください。static int outnmea(char *buf) { int ret = fprintf(g_stream, "%s", buf); #ifdef CONFIG_EXAMPLES_GNSS_ADDON_FSYNC_LOGGING fsync(fileno(g_stream)); #endif return ret; } -

RTCアラーム設定

-sオプションによりスリープ時間が設定されているとき、alarmコマンドを用いてRTCアラームを設定した後にシステムをスリープさせます。アプリケーションプログラム内からsystem()関数を利用することでalarmコマンドを実行しています。これを実現するために、configs/examples/gnss_addon/defconfigコンフィグレーションファイルでは、CONFIG_EXAMPLES_ALARM=yとCONFIG_SYSTEM_SYSTEM=yを有効にしています。RTCアラーム設定をプログラム上で実装することもできますが、手軽に外部コマンドを実行する方法として参考にしてください。printf("RTC alarm after %d sec\n", args.sleep); snprintf(command, sizeof(command), "alarm %d", args.sleep); system(command); boardctl(BOARDIOC_POWEROFF, 0);system()関数でalarmコマンドを発行した後に、boardctl()関数を用いて、システム全体をディープスリープ状態へ遷移させています。ディープスリープ状態は、電源OFFに近しいレベルまで消費電力を削減します。ディープスリープ中にアラームタイマーが発火すると、システムはディープスリープ状態から起床して電源ON時と同じブートシーケンスで再び起動します。

プログラム内から

up_pm_get_bootcause()関数を使って起動要因を取得することで、電源投入による起動なのか、ディープスリープからの起床なのかを判別することができます。/* Get the boot cause and executes different processes. * Specifically, if the system is started by RTC from DeepSleep state, * it injects the RTC time to GNSS and run GNSS hot start. */ bootcause = up_pm_get_bootcause();本アプリケーションでは、この起動要因をみてディープスリープ状態からの起床だった場合は、以下のコードを実行します。

/* If the system is started by RTC from DeepSleep state, * set the RTC time to GNSS since the GNSS does not keep time. */ if (bootcause == PM_BOOT_DEEP_RTC) { struct cxd56_gnss_datetime_s datetime; get_datetime(&datetime); ret = ioctl(fd, CXD56_GNSS_IOCTL_SET_TIME, &datetime); if (ret < 0) { printf("ERROR: settime ret=%d, errno=%d\n", ret, errno); } }ディープスリープ中でもRTC時刻は保持されています。スリープ前にRTCへ時刻を設定しているので、起床後に

get_datetime()関数の中でRTCから現在時刻を取得します。現在時刻をioctl()のCXD56_GNSS_IOCTL_SET_TIMEコマンドを用いてデバイスに対して時刻注入を行います。前回測位したときの位置やエフェメリス情報などはデバイス上のバックアップに保存されているので、ホットスタート測位が可能となり、測位がFIXするまでの時間(TTFF)を大幅に短縮できます。ただし、エフェメリスの有効期限切れ(通常3-4時間)や前回測位した位置から大きく離れた場所で測位した場合など、コールドスタート測位になりTTFFが長くなる可能性はありますのでご注意ください。

4.4.4. 補足

GNSS Add-onボード用ドライバのインターフェースは内蔵GNSSと互換性をもっています。

本章で説明した gnss_addon サンプルアプリケーションの他に、既存のGNSSアプリケーションもGNSS Add-onボード上で簡単に動作させることができます。具体的には、コンフィグレーションを実行する際に、引数に feature/gnss_addon を追加すれば GNSS Add-on ボード上で動作するようになります。各サンプルの詳しい説明は、それぞれのチュートリアルを参照してください。

| サンプルアプリケーション | コンフィグレーション方法 |

|---|---|

gnss |

$ tools/config.py feature/gnss_addon examples/gnss |

gnss_atcmd |

$ tools/config.py feature/gnss_addon examples/gnss_atcmd |

lte_lwm2m |

$ tools/config.py feature/gnss_addon examples/lte_lwm2m |

ambient_gnsslogger |

$ tools/config.py feature/gnss_addon examples/ambient_gnsslogger |

awsiot_gnsslogger |

$ tools/config.py feature/gnss_addon examples/wifi_awsiot_gnsslogger |

5. AudioLite チュートリアル

5.1. audiolite サンプルアプリケーション

この章では、Spresenseのaudioliteを用いたサンプルについて解説します。

このサンプルは、SDKv3.0.0から追加されたaudioliteの基本的な使い方をご理解いただくために用意しています。

5.1.1. audioliteについて

audioliteは、よりシンプルにSpreenseのAudio機能と利用するためのC++のライブラリです。 SDKv3.0.0では、既存のAudioが提供する一部機能が未対応になっており、次回以降のバージョンで対応予定です。 なお、排他利用にはなりますが、既存のAudioライブラリも今まで通り利用可能です。

5.1.2. サンプルコード

audioliteを用いたサンプルは、以下の3つになります。

-

audiolite_mp3player

-

audiolite_wavplayer

-

audiolite_wavrecorder

5.1.2.1. audiolite_mp3player

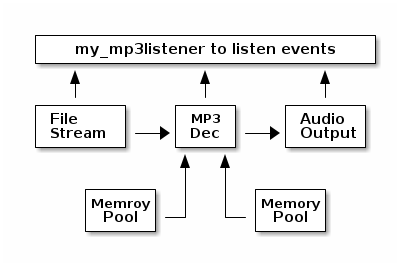

audioliteライブラリが提供する、audiolite_mp3decコンポーネントとaudiolite_outputcompコンポーネントを接続したシンプルなMP3プレーヤーのサンプルになります。

ソースコード概要

このサンプルでは以下の構造を作成して、引数で指定されたファイル名のMP3ファイルを再生し、曲が終了するとサンプルが終了します。

このコードではまず、audioliteから各種イベントを受け取るために、audiolite_eventlistenerを継承したmy_mp3listenerクラスを定義しています。システムが発行するイベントを受け取るには、audiolite_eventlistenerのon_event()メソッドをオーバーライドする必要があるため、自前のon_event()メソッドを追記しています。また、メンバ変数として、bool型のplayingを定義して、演奏終了イベントAL_EVENT_DECODEDONEを受信した際に、falseにすることで、演奏終了をアプリのメインスレッドに知らせるようにしています。

メインスレッドの中では、必要なインスタンスを生成して、上記構成に沿って各インスタンスの初期化を行います。

まず、コマンド引数で指定されたファイルのオープンを行います。

if (fstream->rfile(argv[1]) != OK)

audiolite_filestreammクラスのrfile()メソッドは読み出しモードでファイルを開きます。

audiolite_set_systemparam(48000, 16, 2)は、システムパラメータとして、サンプリング周波数、1サンプル当たりのビット長、チャネル数を設定しています。 このパラメータでオーディオジャックのDACに音声が出力されます。

audiolite_set_evtlistener(&lsn)は、冒頭で説明したmy_mp3listenerのインスタンスをシステムに登録し、イベントの受信をできるようにしています。

imempool→create_instance(4096, 8)では、ファイルから読み出したMP3のストリームを保持するメモリプールの初期化をしています。この例では、4096バイトのブロックを8枚保持するメモリープールを作成しています。

omempool→create_instance(4096, 16)は、MP3ファイルのデコード結果(PCMデータ)を格納するためのメモリープールを作成しています。4096バイトを16枚。

作成したメモリープールをMP3デコーダーインスタンスにセットしているのが下記のコードになります。

mp3->set_mempool(imempool); mp3->set_outputmempool(omempool);

デコーダーは、デコードするためのストリームを取得するaudiolite_streamを継承したクラスインスタンスを要求します。このサンプルではMP3をファイルから読み込んで実行するため、audiolite_filestreamクラスを用いています。 実際にaudiolite_streamをMP3デコーダーに設定しているのが以下のコードになります。

mp3->set_stream(fstream);

デコードしたデータをスピーカーに出力するために、出力を担う、audiolite_outputcompクラスのインスタンスとaudiolite_mp3decのインスタンスを接続するコードが、以下のコードになります。

mp3->bind(aoutdev);

以上で初期化が終了して、冒頭に記載した構成を構築することが出来たことになります。 あとは、my_mp3listenerのplayingメンバをtrueにして、終了時trueからfalseになった際にそれを検出できるように初期化を行ったのち、 audiolite_mp3decのstart()メソッドを呼ぶことで、指定されたファイルの再生を開始します。

ret = mp3->start();

ビルド手順

CLI 版を使ったビルド手順について書かれていますが、IDE 版でも同様のコンフィグレーションを選択することにより本サンプルアプリケーションをビルドすることができます。

-

sdkディレクトリへ移動します。build-env.shスクリプトを読み込むことで、コンフィグレーションツールのTab補完機能が有効になります。cd spresense/sdk source tools/build-env.sh

-

コンフィグレーションとビルドを行います。

引数に

examples/audiolite_mp3playerを指定してコンフィグレーションを実行します。

ビルドに成功するとsdkフォルダ直下にnuttx.spkファイルが生成されます。make distclean tools/config.py examples/audiolite_mp3player make

-

nuttx.spkを Spresense ボードへ書き込みます。この例では シリアルポートとして /dev/ttyUSB0 を、書き込み速度の baudrate として 500000 bps を設定しています。

tools/flash.sh -c /dev/ttyUSB0 -b 500000 nuttx.spk

動作確認

再生したいMP3ファイルをSDカードに保存して、SpresenseのExtensionボードに挿入します。

シリアルターミナルを開いて、audiolite_mp3player コマンドを実行します。

nsh>プロンプトからaudiolite_mp3playerと入力し、その後ろにファイルパスを指定してEnterを押し、実行します。

nsh> audiolite_mp3player <mp3 ファイルパス>

仮に再生したいMP3ファイルが、SDカードにmusic.mp3として保存されている場合、

nsh> audiolite_mp3player /mnt/sd0/music.mp3

と実行します。 ファイル名が正しければ音楽がイヤホンジャックから流れます。

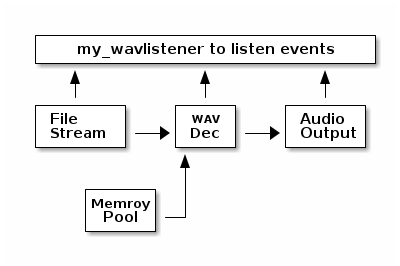

5.1.2.2. audiolite_wavplayer

audioliteライブラリが提供する、audiolite_wavdecコンポーネントとaudiolite_outputcompコンポーネントを接続したシンプルなWAVファイルプレーヤーのサンプルになります。

ソースコード概要

このサンプルでは以下の構造を作成して、引数で指定されたファイル名のWAVファイルを再生し、曲が終了するとサンプルが終了します。

ソースコードの構造は、audiolite_mp3playerとほぼ同一で、異なる点は、audiolite_mp3decをaudiolite_wavdecに置き換えた構造になります。 また、WAVファイルの場合、デコード処理が必要ないため、MemoryPoolはPCMデータを格納するために1つのみ利用しています。

このコードではまず、audioliteから各種イベントを受け取るために、audiolite_eventlistenerを継承したmy_wavlistenerクラスを定義しています。システムが発行するイベントを受け取るには、audiolite_eventlistenerのon_event()メソッドをオーバーライドする必要があるため、自前のon_event()メソッドを追記しています。また、メンバ変数として、bool型のplayingを定義して、演奏終了イベントAL_EVENT_DECODEDONEもしくはAudioDriverのDMA停止イベントAL_EVENT_STOPOUTPUTを受信した際に、falseにすることで、演奏終了をアプリのメインスレッドに知らせるようにしています。

メインスレッドの中では、必要なインスタンスを生成して、上記構成に沿って各インスタンスの初期化を行います。

まず、コマンド引数で指定されたファイルのオープンを行います。

if (fstream->rfile(argv[1]) != OK)

audiolite_filestreammクラスのrfile()メソッドは読み出しモードでファイルを開きます。

audiolite_set_systemparam(48000, 16, 2)は、システムパラメータとして、サンプリング周波数、1サンプル当たりのビット長、チャネル数を設定しています。 このパラメータでオーディオジャックのDACに音声が出力されます。

audiolite_set_evtlistener(&lsn)は、冒頭で説明したmy_wavlistenerのインスタンスをシステムに登録し、イベントの受信をできるようにしています。

mempool→create_instance(4096, 8)では、ファイルから読み出したPCMデータを保持するメモリプールの初期化をしています。この例では、4096バイトのブロックを8枚保持するメモリープールを作成しています。

作成したメモリープールをWAVデコーダーインスタンスにセットしているのが下記のコードになります。

wavdec->set_mempool(mempool);

デコーダーは、デコードするためのストリームを取得するaudiolite_streamを継承したクラスインスタンスを要求します。このサンプルではWAVをファイルから読み込みを行うため、audiolite_filestreamクラスを用いています。 実際にaudiolite_streamをWAVデコーダーに設定しているのが以下のコードになります。

wavdec->set_stream(fstream);

デコードしたデータをスピーカーに出力するために、出力を担う、audiolite_outputcompクラスのインスタンスとaudiolite_mp3decのインスタンスを接続するコードが、以下のコードになります。

wavdec->bind(aoutdev);

以上で初期化が終了して、冒頭に記載した構成を構築することが出来たことになります。 あとは、my_wavlistenerのplayingメンバをtrueにして、終了時trueからfalseになった際にそれを検出できるように初期化を行ったのち、 audiolite_wavdecのstart()メソッドを呼ぶことで、指定されたファイルの再生を開始します。

ret = wavdec->start();

ビルド手順

CLI 版を使ったビルド手順について書かれていますが、IDE 版でも同様のコンフィグレーションを選択することにより本サンプルアプリケーションをビルドすることができます。

-

sdkディレクトリへ移動します。build-env.shスクリプトを読み込むことで、コンフィグレーションツールのTab補完機能が有効になります。cd spresense/sdk source tools/build-env.sh

-

コンフィグレーションとビルドを行います。

引数に

examples/audiolite_wavplayerを指定してコンフィグレーションを実行します。

ビルドに成功するとsdkフォルダ直下にnuttx.spkファイルが生成されます。make distclean tools/config.py examples/audiolite_wavplayer make

-

nuttx.spkを Spresense ボードへ書き込みます。この例では シリアルポートとして /dev/ttyUSB0 を、書き込み速度の baudrate として 500000 bps を設定しています。

tools/flash.sh -c /dev/ttyUSB0 -b 500000 nuttx.spk

動作確認

再生したいWAVファイルをSDカードに保存して、SpresenseのExtensionボードに挿入します。

シリアルターミナルを開いて、audiolite_wavplayer コマンドを実行します。

nsh>プロンプトからaudiolite_wavplayerと入力し、その後ろにファイルパスを指定してEnterを押し、実行します。

nsh> audiolite_wavplayer <wav ファイルパス>

仮に再生したいWAVファイルが、SDカードにmusic.wavとして保存されている場合、

nsh> audiolite_wavplayer /mnt/sd0/music.wav

と実行します。 ファイル名が正しければ音楽がイヤホンジャックから流れます。

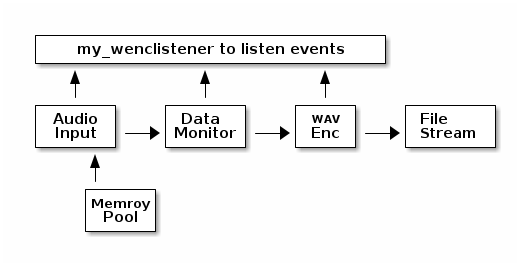

5.1.2.3. audiolite_wavrecorder

audioliteライブラリが提供する、audiolite_wavencコンポーネントとaudiolite_inputcompコンポーネントを接続したシンプルなWAVファイルレコーダーのサンプルになります。 また、ユーザーが独自のコンポーネントを実装して信号処理を行うことを想定した、audiolite_componentを継承したmy_interceptorクラスを定義し、audiolite_inputcompとaudiolite_wavencの間に挟むことで、audiolite_inputcompが送ってきているPCMデータをコンソールに出力しながらWAVファイルのレコーディングを行います。

ソースコード概要

このサンプルでは以下の構造を作成して、引数で指定されたファイル名のプレフィックスをベースに10秒間の録音を行います。

このコードではまず、イベントを取得用に、audiolite_eventlistenerを継承したmy_wavlistenerクラスを定義しています。受け取るイベントによって動作を変えることが無いため、on_event()では、単に受け取ったイベントの表示のみを行っています。

次に、流れるAudioPCMデータを受け取って表示するために、audiolite_componentを継承したmy_interceptorクラスを定義しています。 audiolite_componentのon_data()メソッドを継承することで、流れてきたデータが到達した際に、my_interceotpr::on_data()メソッドが呼ばれてデータを受け取ることが出来ます。

class my_interceptor : public audiolite_component

{

public:

void on_data()

{

....

}

}

on_data()の中では、到達したデータを受け取るためにaudiolite_inputnodeのインスタンス配列の0番目から、pop_data()メソッドを使ってaudiolite_memのインスタンスを取得しています。メモリプールとしてaudiolite_mempoolapbufを使っているため、audiolite_memを継承したaudiolite_memapbufにキャストして受け取ります。

audiolite_memapbuf *mem = (audiolite_memapbuf *)_ins[0]->pop_data(NULL);

受け取ったaudiolite_memから実際のデータにアクセスするには、audiolite_memのget_data()メソッドでデータが格納されているメモリのポインタを取得します。

int16_t *data = (int16_t *)mem->get_data();

後に設定するシステムパラメータで16bit / 2chのサンプルを指定しているため、データは、16bit毎に以下のように並びます。 Ch1, Ch2, Ch1, Ch2,….. このサンプルでは、データの末尾4サンプル分のCh1とCh2のデータを表示しています。

printf("DL %d : %d\n", samples, data[(samples - 4) * 2]);

printf("DL %d : %d\n", samples, data[(samples - 3) * 2]);

printf("DL %d : %d\n", samples, data[(samples - 2) * 2]);

printf("DL %d : %d\n", samples, data[(samples - 1) * 2]);

printf("DR %d : %d\n", samples, data[(samples - 4) * 2 + 1]);

printf("DR %d : %d\n", samples, data[(samples - 3) * 2 + 1]);

printf("DR %d : %d\n", samples, data[(samples - 2) * 2 + 1]);

printf("DR %d : %d\n", samples, data[(samples - 1) * 2 + 1]);

取得したメモリは後段のコンポーネントに送るため、audiolite_outputnodeクラスのインスタンス配列の_outs[0]に対してpush_data()メソッドを呼び出します。

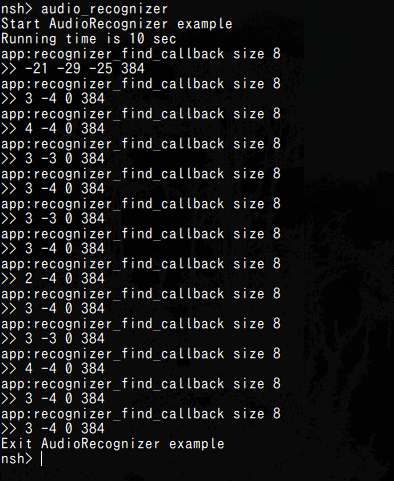

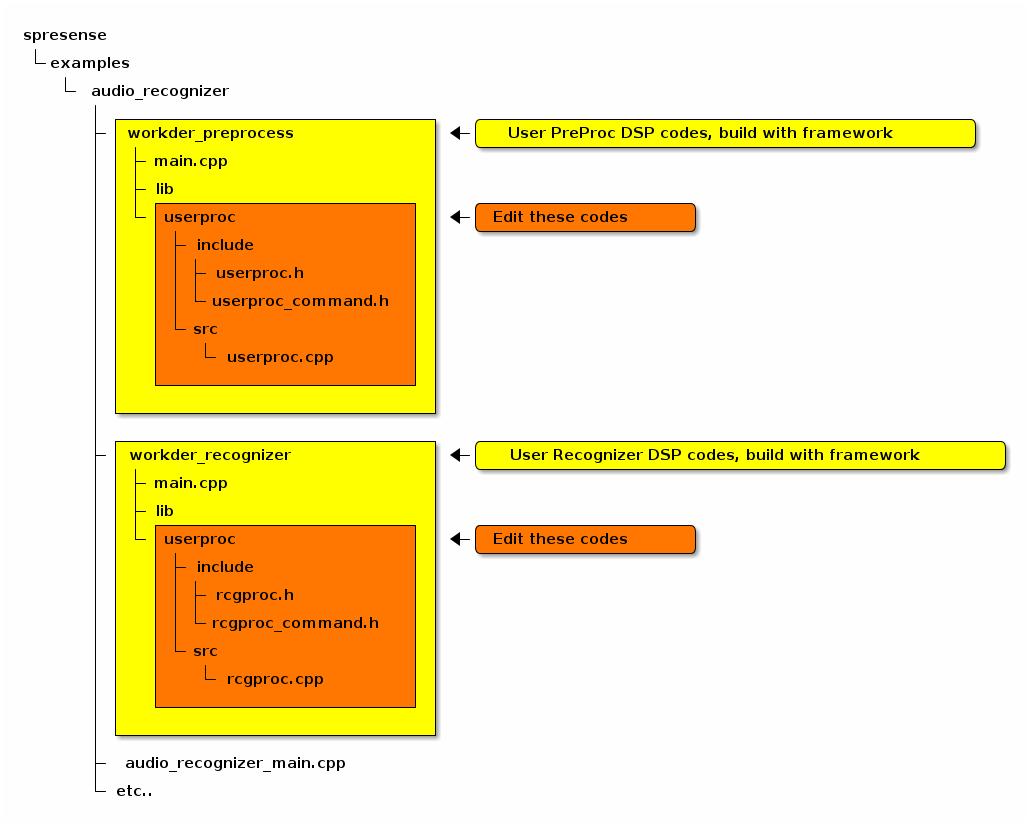

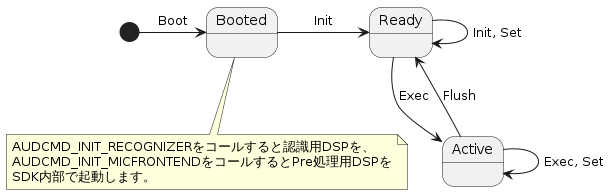

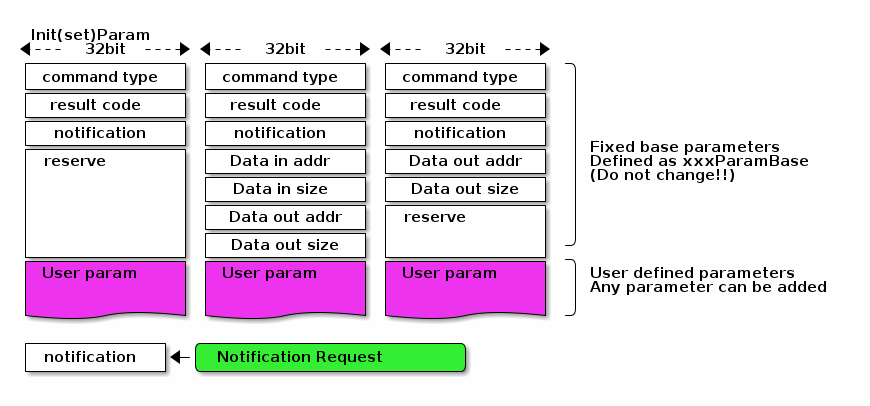

_outs[0]->push_data(mem);